Советский сюрреализм (препринт, «Журнал ЖЖ»)

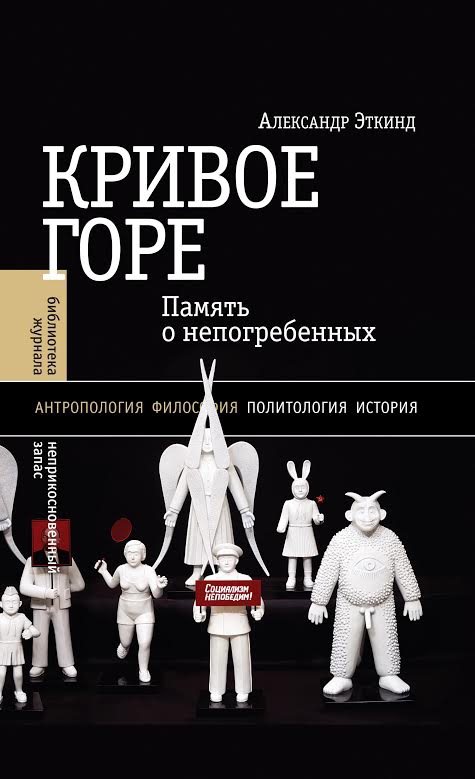

Новая книга историка культуры Александра Эткинда посвящена работе горя в массовой культуре, тому, как кино или литература учатся изображать механизмы бессмысленной жертвы политического террора, и находят способы сосуществования мёртвых и их палачей в памяти и изменившейся после катастрофы среде.

С разрешения издательства «НЛО» «Журнал ЖЖ» публикует главу «Советский сюрреализм». В ней автор рассказывает о родстве населенного разной нежитью лагерного и мирского советского постапокалипсиса с картин Бориса Свешникова и миров Босха и Брейгеля.

В отличие от католичества в православии нет доктрины чистилища, которая сыграла важную роль в том, как европейцы представляли себе жизнь после смерти и возможность общения с призраками. Такой доктрины не было и в другой традиции, в которой была укоренена советская культура, — в иудаизме. Возможно, из-за отсутствия чистилища советская тоска по мировой культуре избирательно реализовалась в заимствовании западных образов жуткого. Особенно подходящими тут оказались авторы и образы, связанные с католической традицией и Контрреформацией — от Данте до Босха и Гойи.

В отличие от католичества в православии нет доктрины чистилища, которая сыграла важную роль в том, как европейцы представляли себе жизнь после смерти и возможность общения с призраками. Такой доктрины не было и в другой традиции, в которой была укоренена советская культура, — в иудаизме. Возможно, из-за отсутствия чистилища советская тоска по мировой культуре избирательно реализовалась в заимствовании западных образов жуткого. Особенно подходящими тут оказались авторы и образы, связанные с католической традицией и Контрреформацией — от Данте до Босха и Гойи.

Крупнейший художник из тех, кто выжил в ГУЛАГе, Борис Свешников (1927–1998), сделал эти образы центральными для своего творчества. За восемь лет своей работы в лагере под Ухтой (1946–1953) и последовавшие за освобождением сорок пять лет работы в Москве Свешников создал поразительные рисунки и картины, свидетельствующие о ГУЛАГе и о советском опыте. Хотя Свешников попал в лагерь девятнадцатилетним, его понимание того, что произошло с ним и с его страной, было поразительно зрелым. В одном из лагерных рисунков власть изображена как огромная бритва, бреющая город. В правом углу бритый суверен довольно, как Нарцисс, смотрит на своё отражение в зеркале. Бритьё — символ того, как государство обращается с гражданами, обрекая их на голую, мучимую жизнь. Композиция рисунка делает его похожим на комикс или икону, которые наглядно демонстрируют последовательное развитие событий. Пока рука суверена бреет город, в другой части рисунка его жители раздеваются и готовятся к худшему, а дальше метла уже подметает человеческие останки. На более глубоком уровне в рисунке Свешникова можно увидеть сатиру на гоббсовского суверена, который обращается с подданными-жертвами так, как если бы они были волосками его бороды. По желанию суверена этот человеческий мусор можно сбрить с тела государства.

Некоторые из лагерных рисунков Свешникова излучают чистый ужас. На одном из них люди-крысы производят таинственные эксперименты над женщинами в некой тюрьме или лаборатории, которая очень похожа на лагерную. Здесь напрашивается сравнение со знаменитым комиксом «Маус» Арта Шпигельмана, только у Шпигельмана жертвы Холокоста изображены как мыши, а их палачи — как кошки. У Свешникова крысы — наоборот, палачи.

Свешников был арестован в девятнадцать лет, когда его сокурсник показал на следствии, что собирается убить Сталина. Художник провёл восемь лет в северном лагере и был уже доходягой, когда случай спас ему жизнь. Проверять его лагерь приехал фельдшер Аркадий Штейнберг, отбывавший уже второй срок офицер, поэт и переводчик. Фронтовик, имевший военные награды, Штейнберг провел в лагере одиннадцать лет; там он прошел обучение и стал фельдшером. Люди этой опасной, но дававшей жизнь и власть профессии иногда сочувствовали интеллектуалам; лагерные врачи спасли и Варлама Шаламова, и Александра Солженицына. На стенах госпиталя, которым командовал Штейнберг, висели репродукции картин его любимых голландских и итальянских художников. Восстановив силы в этом госпитале, Свешников с помощью Штейнберга получил работу ночного сторожа. Это дало ему возможность выжить и время работать над картинами, которые он писал на больничных простынях. Чернила ему привозили родители, раз в год приезжая в лагерь на свидания, а масляные краски лагерное начальство выдавало для оформления пропагандистских лозунгов. После освобождения Свешникова многие его лагерные работы вывез из лагеря привилегированный заключенный-латыш; потом американский коллекционер переправил их за океан. В результате этого подвига космополитичной памяти сотни работ Свешникова хранятся в Музее искусств имени Зиммерли университета Ратгерс (Нью-Брунсвик, США).

Одна из картин представляет лагерный опыт в поразительно необычном свете. Перед нами драматическое противостояние двоих мужчин. Один из них куда-то — возможно, на работу или для участия в некоем эксперименте — ведет другого. Крест на его одеждах делает его похожим на монаха или священника. Руки первого мужчины изогнуты в странном жесте, который выдаёт сомнение и напряженность, как будто он заламывает руки в мольбе или отчаянии. Этот жест видим мы, но не видит второй, ведомый мужчина. Тот движется скованно, словно его готовятся принести в жертву против его воли. Ведущий смотрит на ведомого с печалью. Лицо жертвы спокойно, он уже не противится судьбе. Его одежда оставляет обнаженной спину и зад, придавая изображению некий эротизм. Если представить, что и первый мужчина одет так же, получается, что ведомый смотрит на обнаженный зад идущего перед ним. Они смотрят друг на друга, а мы — на них, пытаясь понять, что же происходит на картине. Фигуры написаны на фоне северного пейзажа, напоминающего лагерь, в котором был заключён Свешников. Этот лагерь, холодный, бесчеловечный и странным образом прекрасный, известен нам по многим рисункам художника.

Некоторые детали этой картины — например, архитектура лагеря — исторически верны, а другие совершенно фантастичны. Конечно, в лагере не разрешали носить изображение креста, а зимняя форма заключенных была совсем не манящей. Жуткие образы памяти соединяют верное изображение прошлого с его глубокими и пугающими трансформациями. Теоретики и практики нереалистических стилей в искусстве — например, сюрреализма — давно открыли, что, искажая визуальный образ, художник выражает свою субъективность. Я думаю, что человеческая память действует так же. Мы лучше поймем её работу, проведя аналогию не с реализмом, а с экспрессионизмом или сюрреализмом, которые выражают смысл именно через искажения. И мы отлично знаем, что бывают ситуации — болезнь, война, тюрьма, смерть, — когда реализм перестает работать.

Понять лагерное искусство Свешникова нам поможет эссе Вальтера Беньямина о сюрреализме (1929). Беньямин написал его, вернувшись из Москвы, и в подзаголовке стоит узнаваемое слово, употреблявшееся только в русском контексте: «Моментальный снимок нынешней европейской интеллигенции». Беньямин анализирует, однако, художественную среду Парижа. Ключом к новой политике и поэтике в этом эссе становится идея коллективного тела. «И у коллектива есть плоть», — пишет он, ссылаясь на Троцкого. Согласно Беньямину, чтобы построить коллективное тело, нужен экстаз, а его могут дать только два источника — опьянение и революция. Сюрреалисты слишком глубоко ушли в первое и обратили мало внимания на второе, жалуется Беньямин. Но для опьянения не обязательно нужны особенные вещества: «Самый страшный наркотик — ...нас самих — ...мы вкушаем в одиночестве». Несмотря на этот меланхолический вывод, эссе Беньямина пронизано высокой революционной надеждой. Если Беньямин и некоторые сюрреалисты призывали к революции, то другой визионер — Свешников — оказался на нисходящем склоне этого исторического пути, ведшем от революции к разочарованию. Во многих рисунках Свешников резко критикует ту самую концепцию политического тела, которую прославляли и оплакивали Беньямин и Бахтин. Выпив полную чашу «самого страшного наркотика» — одиночества, Свешников создал антиутопические образы, которые можно сравнить только с великими романами этого жанра.

В ряде лагерных картин и рисунков Свешников изображает коллективный пир: изобилие еды, напитков, солнечного света и женской плоти. Верх и низ в этих бахтинских образах с увлечением меняются местами. Этот карнавал не приписан к определенному историческому времени, как будто Свешников не надеялся найти его в современности и не хотел давать более точного времени и места, чем «мировая культура». Разумеется, менее всего этот роскошный пир мог происходить в ГУЛАГе. Можно понять эти солнечные, гедонистические групповые сцены, где многие персонажи — голые женщины с преувеличенными задами, как бинарное противопоставление мужскому, голодному и холодному миру лагеря. Тогда эти пиры — мечта, подобная сну, исполнение мужского желания посильными средствами, гиперкомпенсация жуткой лагерной реальности на грани смерти. Но южный свет в этих работах Свешникова настолько ярок, а роскошные зады так тяжелы, что выявляют здоровую самоиронию. Фантазии о недоступном сексе мучили художника, но они принимают здесь разрушительный, чудовищно-политический характер, как, например, в рисунке, где обнажённая женщина занимается любовью с огромной двуногой рыбой, или там, где крысы накачивают обнажённые женские тела воздухом. Друг Свешникова вспоминал, что художник был «всегда печален». Его чрезмерные пиры не возбуждают, а удивляют и оставляют в растерянности.

Образы ужаса в лагерных рисунках Свешникова бесконечно разнообразны. На одной из картин два конькобежца, один — с обнаженным черепом вместо головы. По сравнению с загадочным монахом и его спутником оба конькобежца, и живой и мертвый, успешно приспособились к окружающей их среде. Они бегут на коньках энергично и синхронно, им аккомпанирует дьявольский оркестр. Оба они смотрят на нас — жестикулирующий труп и человек со странно-пристальным взглядом. Смотря прямо на зрителя, он будто просит не отводить от него взгляд, запомнить его, прежде чем он исчезнет из виду. Искусство Свешникова располагает жуткие лагерные образы на универсальном общеевропейском фоне, который художник заимствовал главным образом из картин своих голландских и фламандских предшественников — мрачных свидетелей Контрреформации и Тридцатилетней войны, давших зрительные эквиваленты горестной барочной драме. В 1957-м не сидевший в лагере (но потерявший на войне сына) Павел Антокольский написал удивительное стихотворение о Иерониме Босхе и ожидании Страшного суда; работы Свешникова кажутся чем-то вроде иллюстраций к этим стихам. Однажды Босх, писал тут Антокольский, привел его в харчевню. Там пили горластые палачи, «бесстыжим похваляясь ремеслом», а Босх писал с них образы Страшного суда. В это трагическое время «мировая культура» ее советских искателей сузилась до образов, связанных с апокалиптическими видениями, последовавшими за Реформацией или сопровождавшими связанные с ней войны. Не Рембрандт и тем более не Рафаэль вдохновляли тех, кто видел или мог видеть похороны Сталина и коллапс ГУЛАГа; то были, с удивительной последовательностью, Босх и Брейгель, а также понятый через них Рабле.

Живописав историю ГУЛАГа с точки зрения его жертвы-доходяги, Свешников впоследствии, уже на воле, изобразил и самого доходягу (1961). Лёжа в гробу, он молитвенно сложил руки, но единственное пятно цвета на его бескровном теле — эрегированный пенис. Наверное, это лучшее изображение доходяги, к которому что-то новое могут добавить разве только рассказы Шаламова. Но в силу своей барочной склонности к историзации Свешников изображает мир и лагерь совсем не так, как это сделано в минималистических рассказах Шаламова. Его взгляд на местную, мучимую жизнь сквозь «тоску по мировой культуре» неожиданно близок европейским образам Бахтина и другим лагерным сюжетам — «Разговору о Данте» Мандельштама, «Про- гулкам с Пушкиным» Синявского. И все они были достаточно мудры, чтобы сохранять дистанцию от карнавальных сцен, наблюдая их извне, с позиции художника и историка.

Когда в конце 1950-х юный искусствовед Игорь Голомшток впервые увидел работы Свешникова, они показались ему «произведением кого-то из наших доморощенных сюрреалистов». Но Голомшток видел, что страшное ощущение одиночества, идущее от картин Свешникова, иное, чем у европейских сюрреалистов. Встретившись с художником, Голомшток узнал, что ко времени своего ареста в 1946 году Свешников не знал самого слова «сюрреализм» и свои образы создал самостоятельно, в лагерной изоляции. Свешников тогда произвел на Голомштока впечатление человека, «не совсем оттаявшего после лагерей». Потом Голомшток представил художника Андрею Синявскому, и искусство Свешникова стало для этих людей — для скорбного советского поколения — одним из самых ранних источников их представлений о терроре. Голомшток, Синявский и их друзья увидели жуткие фантазии Свешникова раньше, чем они прочитали тексты Бахтина или Шаламова, которые сейчас помогают понять Свешникова и сам ГУЛАГ. Синявский даже написал эссе о Свешникове, но лишь после того, как сам вернулся из лагеря. Его особенно восхищал двойной смысл рисунков Свешникова: они одновременно о лагере и как будто не о нем, — «кто не знает, что это лагерь, так и не догадается». Эссе Синявского о Свешникове автобиографично, он охотно идентифицирует собственные лагерные воспоминания с более ранними образами Свешникова. Выросший в лагере, Голомшток видел в работах Свешникова нечто похожее «на постапокалипсис: как будто свернулся свиток времени, и художник беспристрастно созерцал и фиксировал новые причудливые произрастания человеческой жизни».