Танатопатия и современность. Интервью с Диной Хапаевой

Почему о смерти так трудно говорить? Почему обсуждение этой темы вызывает чувство неловкости?

На самом деле, на этот вопрос лучше всего ответил Филипп Арьес в своей книге «Человек перед лицом смерти». Арьес считал, что такое отношение к смерти было вовсе не всегда, что оно возникло в середине XX века. Это табуирование темы смерти, растерянность современного человека перед нею Арьес назвал «одичанием смерти», тогда как в Средние века и в эпоху Ренессанса смерть была «одомашненной» и, с точки зрения Арьеса, находилась в центре социального действия и социальных ритуалов. Сегодня мы живем в эпоху «отрицания смерти»: это не только нежелание и неумение говорить о ней, но и стремление спрятать все, что связано со смертью, «с глаз долой»: например, из нашего городского пейзажа давно исчезли погребальные кортежи.

Хотя, конечно, сегодня возникла объективная причина, в силу которой нам всем и трудно, и страшно говорить о смерти, а именно пандемия коронавируса. Скорее всего, пандемия окажет огромное влияние на то, как изменятся наши представления о смерти. Главное, чтобы эти изменения не привели к радикальным переменам в том, как мы будем относиться к людям.

Как возник сюжет вашей книги, и в чем состоят ее главные идеи?

Меня давно интересует вопрос, чем вызвана небывалая популярность насилия в современной культуре, а также почему нелюди и монстры превратились в главных персонажей литературы и кино. На самом деле этому интересу я обязана «классической» 612-й гимназии Питера, где недолгое время училась моя маленькая дочка. Образование там было репрессивное, и детям не давали никакой свободы выбора. И вот в один прекрасный день мой ребенок принес домой «Хоббита» Толкина, которого я до этого никогда не читала, а дочке он решительно не нравился. В результате этого домашнего задания я задалась вопросом, как произошел античеловеческий переворот в нашей культуре, и как это повлияло на наше общество.

Дело в том, что в отличие от сказочных персонажей — говорящих зверушек, которые антропоморфизируются, то есть на них переносятся человеческие качества, хоббит-нелюдь был придуман для того, чтобы вытеснить человека из эпоса в частности и из литературы в целом. Эстетическая задача, с которой он, как мы можем наблюдать сегодня, отлично справился. От отрицания ценности человека для искусства естественно прийти к мысли о том, какую роль играет человек в литературе и кино наших дней и почему пытки, физические мучения и убийства в наш, казалось бы, просвещенный век, стали столь значимой частью современной индустрии развлечений.

Итак, главным в моей книге является не столько вопрос о том, как изображается насильственная смерть, сколько о том, что такого рода образы говорят о меняющемся отношении к человеку. Я показываю, что хотя всякого рода злодейства всегда играли значимую роль в литературе, монстры не выступали в роли главных положительных персонажей, и симпатии читателей оставались на стороне жертв, а не мучителей. Но начиная с 1990-х годов люди — персонажи фильмов и романов — впервые рассматриваются как законная добыча, а часто и пища монстров. Конечно, были сказки про людоедов, — возьмите Бабу Ягу, ведьму из сказки про Гензеля и Гретель и т.д. Но в этих средневековых сказках людоеды — отвратительные чудовища, а людоедство —ужасное преступление. Сегодня вампиры, пьющие кровь милых девушек, или зомби, пожирающие людей — это модные, привлекательные главные герои, с которыми с удовольствием идентифицирует себя публика, и не только тинейджеры. Взять хотя бы «Сумерки», где вампир Эдвард Каллен подается как совершенство, эстетический идеал именно потому, что он вампир. Теперь не предполагается, что зритель сопереживает жертве чудовища. Напротив, он солидаризируется с монстром.

Этот новый тренд в современной популярной культуре я рассматриваю как проявление танатопатии (от двух древнегреческих слов θάνατος — смерть и πάθος — тяга). Я обозначила этим термином моду на потребление образов насильственной смерти и то, как она влияет на социальные практики, связанные со смертью. И как развлечения подобного рода сказываются на представлениях об уникальной ценности человеческой жизни и о человеческой исключительности.

Очень важно понимать, что антигуманизм возник не сам собой, и что он не всегда был столь же популярен, как в наши дни. В конце 1960 — начале 1970-х годов появился целый ряд идей, которые позже способствовали распространению среди широкой публики представления о том, что человеческая жизнь равноценна жизни любых других биологических видов, и что, возможно, для экологии планеты было бы лучше, если бы человечество просто вымерло. Отрицание уникальности человечества, его культуры и цивилизации, и уникальной ценности человеческой жизни легитимировало право публики потреблять виртуальное насилие и сделало зрелище мучений и насильственной смерти предметом забавы.

Проследить истоки антигуманизма в современной культуре было одной из задач моей книги. Я показываю, что антигуманизм является естественным продолжением постмодернизма. Ибо неоспоримый вклад в создание современной атмосферы антигуманизма и отрицания человеческой исключительности внесли представители французской теории — Жак Деррида, Мишель Фуко, Жан-Франсуа Лиотар, Клод Леви-Стросс, Ролан Барт и их последователи, постгуманисты, а также социальные движения — движение в защиту прав животных, трансгуманизм и радикальный экологизм. Защитники прав животных во главе с Питером Зингером, философом и биоэтиком, полагают, что люди не должны больше считаться высшей ценностью и иметь исключительные права. Поэтому Зингер и его коллеги требуют, чтобы человекообразные обезьяны тоже получили законодательно охраняемые права. Трансгуманисты предполагают, что род людской есть лишь промежуточный этап на пути эволюции искусственного интеллекта, что человечество должно быть превзойдено в результате этой эволюции и остаться в прошлом. Сказанное, конечно, вовсе не означает, что мне нравится, когда мучат животных, или что я являюсь противником технического прогресса, напротив. Но важно понимать, что разнообразные идеи, возникающие в связи с развитием искусственного интеллекта или с абсолютно очевидной необходимостью признать, что животных нельзя безнаказанно мучить, не должны вести к переоценке уникальной ценности человека.

В 90-е годы комплекс идей, направленный на отрицание гуманизма, превратился в предмет массового потребления. Эти идеи дали популярной культуре карт-бланш на изображение любых форм виртуального насилия. Так возник антигуманизм как товар широкого потребления на рынке развлечений, когда отвращение к человечеству и пренебрежение человеком вошли в моду. Именно в этот период танатопатия превратилась в магистральное культурное движение.

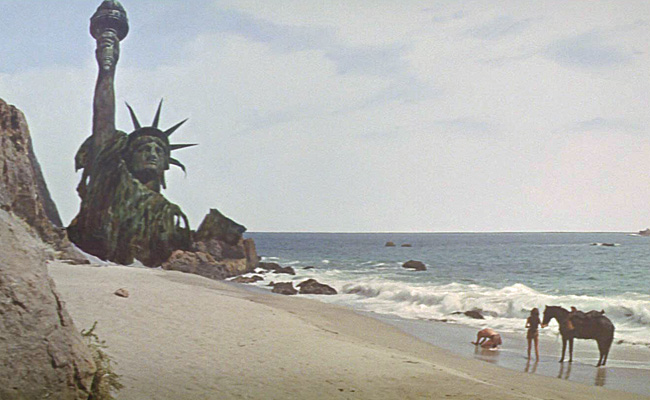

На примере эволюции франшизы «Планета обезьян» поясню, как танатопатия меняет представление о человеке и человечестве. В «Планете обезьян» 1968 года (Planet of the Apes, 1968, Franklin J. Schaffner) гибель человечества в результате ядерного апокалипсиса показана как ужасная трагедия. А в фильме Рупперта Уайтта «Восстание планеты обезьян» (Rise of the Planet of the Apes, 2011, Rupert Wyatt) и в последующем фильме Мэтта Ривза «Война за планету обезьян» (War for the Planet of the Apes, 2017, Matt Reeves) создана совсем другая картина: люди — аморальные антагонисты, они уничтожают обезьян, таких же высокоморальных, как хоббиты. В ходе этой беспощадной войны остатки злобного человечества, которое вымирает и умственно деградирует от того же вируса, который сделал обезьян разумными, терпит полное поражение и гибнет. Побеждает цивилизация обезьян. Но вовсе не предполагается, что зритель должен воспринимать такой итог как страшную трагедию. Напротив, гибель человечества и торжество обезьян должны вызывать понимание и сочувствие.

Как связаны смерть и политика? Почему нас так волнуют ритуалы захоронения публичных фигур, в том числе государственных лидеров — вспомним хотя бы десятилетия полемики вокруг мавзолея Ленина?

Что касается советских культов и ритуалов (кстати говоря, очень сходных с фашистскими — хорошо, что пока еще не приняли поправку про историческую истину и об этом можно высказываться, не опасаясь уголовного наказания), то для них похороны и клятвы на могилах погибших героев были важнейшей частью пропаганды и агитации, способом мобилизации подданных на подвиг и жертву, преимущественно кровавую. На эту тему было выполнено много отличных исследований — например, есть замечательная книга Нины Тумаркин «Ленин жив!» о создании посмертного культа Ленина и о той роли, какую этот живой труп играл в советской мифологии.

Мне кажется, что современный коммодифицированный антигуманизм по-своему так же опасен, как человеконенавистнические идеологии прошлого — фашизм и коммунизм. Ибо если эти идеологии рассматривали как «вредные» и «враждебные» только некоторые этнические или социальные группы, то с точки зрения коммодифицированного антигуманизма все человечество и любой его представитель равно недостойны сожаления, уважения, инструментальны, а значит, нет никаких ограничений на то, чтобы делать с людьми — пока, к счастью, только на экране или на страницах романа — все что угодно. В произведениях, затронутых танатопатией, понятие уникальной ценности человека и человеческого достоинства отрицается точно так же, как и тоталитарными идеологиями прошлого.

Сегодня и ультралевые, и ультраправые с одинаковым восторгом относятся к виртуальному насилию. Левые видят в нем протест против капиталистического буржуазного общества, считая монстров — и прежде всего вампиров и зомби — главными выразителями этого протеста, а правые верят, что жестокое обращение с людьми — залог «здорового общества». В результате виртуальное насилие равно приветствуется на обоих полюсах политического спектра. Опасность виртуального насилия, о чем, кстати, тоже много написано хороших работ, в том, что оно притупляет чувство сострадания к людям, а, возможно, и способствует агрессии, хотя об этом идет большая полемика. Важно, однако, понимать, что любые призывы к цензуре могут только усугубить эту проблему, но никогда не будут способны ее решить, не говоря уже о том, что свобода слова является главной политической свободой в демократическом обществе. Нельзя запретить моду, но на то, как меняется мода — в том числе и на коммодифицированный антигуманизм — можно влиять. Свободные общественные дебаты и критика танатопатии — это самый эффективный способ.

Но вопрос о смерти и политике этим не ограничивается. Мне кажется, что сейчас, в условиях пандемии, понятие гуманизма и прав человека оказывается как никогда важным, а гуманное отношение к людям является политическим вопросом. От того, каким будет отношение к зараженным людям, к умирающим от этого вируса и к их телам, зависит будущее общества, в котором нам предстоит жить.

Современная цифровая культура вынуждает нас постоянно скорбеть по кому-то и испытывать траур. Более того, она указывает, как правильно скорбеть и переживать утрату. С чем связано это явление, и когда возникла «новая этика» по отношению к смерти?

Какие изменения популярная культура вносит в наше понимание смерти? Каким, на ваш взгляд, будет кладбище будущего? Будет ли оно похоже на цифровой архив из «Черного зеркала» или будет чем-то другим?

Трудно что-то предсказывать, особенно потому, что в наши дни похороны, этот самый консервативный ритуал, который оставался неизменным и строго регламентированным веками, подвержен поистине революционным переменам. Как выразился один антрополог, сегодня все зависит от вкусов и финансовых возможностей клиента. То есть опять же можно говорить о коммодификации, о превращении в товар и этой стороны смерти. Особенно ярким примером коммодификации похорон, на мой взгляд, служит превращение кремированного праха покойных родственников в дорогие модные украшения.

Еще одна новая черта современных похоронных ритуалов — отсутствие опознавательных знаков. Если раньше смерть человека ассоциировалась с могилой, то теперь похороны тяготеют к тому, чтобы никак не обозначать место захоронения. Отчасти это связано с экологическими инициативами — «зеленые похороны», которые стали исключительно популярны в Англии и в США еще в 1990-е годы не портят ландшафт и не занимают места. Но в этом можно услышать и отголоски отрицания человеческой исключительности — если жизнь не обладает ценностью, то и смерть фиксировать необязательно.

Как вы оцениваете связь между смертью и медицинской этикой (вспомним хотя бы эвтаназию)? Имеет ли человек право сам решать, когда ему умереть?

Я уверена — да, безусловно, человек должен иметь законное право распоряжаться своей жизнью. Другое дело, что при этом должна существовать соответствующая законодательная культура, которая сведет на нет возможность злоупотребления этим правом.

Но опять же — пандемия бросает вызов нашим представлениям о том, кто и при каких обстоятельствах должен принимать решение о жизни и смерти. Посмотрите на то, что сейчас происходит в Италии, и что происходило, безусловно, в Китае, хотя там это было скрыто завесой тоталитарной гостайны. Мы находимся на грани ситуации, когда врачи, возможно, будут вынуждены решать, кому жить, а кому — умирать, и это может беспрецедентно изменить все структуры нашего общества и нашей повседневности. И хорошо еще, если в нашей стране эти решения будут принимать врачи, а не государство. Именно поэтому идеи гуманизма сегодня важны как никогда — иначе общество, в котором мы очнемся после окончания пандемии, покажется пострашнее любой дистопии Владимира Сорокина.