Александр Бобраков-Тимошкин

Не забывать «президента забвения»

Александр Евгеньевич Бобраков-Тимошкин (р. 1978) — филолог-богемист, историк, переводчик, автор исследования «Проект Чехословакия» (2007).

[стр. 229—244 бумажной версии номера]

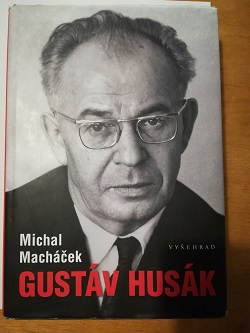

Gustáv Husák

Michal Macháček

Praha: Vyšehrad, 2017

«11 часов утра. В роскошном помещении в Кремле, на шелковом постельном белье лежит мужчина. Кто это? Черные длиннющие усы свисают до земли. Черные усы!

Это, конечно, Сталин — красный царь. Перед дверями его спальни вырыты окопы, над ними кружат аэропланы, у входа стоит стража — целый полк ГПУ, вооруженный до зубов.

Один за другим разоблачаются заговоры (10 за минуту), и заговорщиков казнят, как на конвейере.

Двери спальни Сталина резиновые — через них не прорвется ни один стон голодающего русского народа. [...]

Сталин проснулся.

Его глаза налиты кровью, около губ безжалостные морщины, на пальцах огромные длинные ногти — ими он привык разрывать горло младенцев, которых он ест на завтрак.

Множество слуг в униформе бежит к Сталину через двери. Тащат младенцев на завтрак»[1].

«У меня начали отказывать органы чувств, опухли и замерзли ноги, сердце начало работать с перебоями, начались приступы помутнения сознания. Зрение и слух изменяли мне. Впервые в жизни я видел, как оживают узоры на ковре, как красные мышки карабкаются по стенам. Я не мог даже двигать языком… Только одно животное стремление: на минутку закрыть глаза, лечь… Потом искушение Сатаны придет в иной форме: хоть ненамного, но откажись от своего упрямства, то есть от правды, идеи, принципов, не сжигай всех мостов — и тогда, может, спасешь свою голову. Все так делают, не будь идиотом» (c. 270—272).

Автор обеих цитат — один и тот же человек, чехословацкий политик. Иронический фельетон о сталинском СССР, призванный высмеять риторику чехословацкой антикоммунистической прессы, был написан в 1933 году, когда его автору было всего 20 лет, и опубликован под псевдонимом в студенческом журнале. Полные гнева и боли воспоминания о пытках в застенках сталинской Чехословакии опубликованы в годы «оттепели», во второй половине 1960-х, после восьми лет, проведенных автором в тюрьмах и лагерях, откуда он вернулся седым и почти без зубов.

Еще спустя несколько лет этот человек, поздравляя с телеэкранов сограждан с новым годом, будет говорить о «реальном социализме», о дальнейшем развитии материального и культурного уровня трудящихся и о братской дружбе с Советским Союзом, а его портреты будут висеть во всех учреждениях и школьных классах. Именно на этом этапе своей жизни он вошел в коллективную память и многих жителей нынешней России — тех, кому сейчас за 35. Товарищи Эрих Хонеккер, Янош Кадар, Тодор Живков, Густав Гусак… Какой образ стоит за этим списком «товарищей»? Для многих это полдюжины марионеток, послушных исполнителей воли Кремля в Восточной Европе, быстро сошедших с исторической сцены после падения Берлинской стены.

Но уже вынесенные нами в начало этой рецензии цитаты заставляют предположить, что, во всяком случае по отношению к Густаву Гусаку, все не так просто и одномерно, как, собственно, и история Чехословакии даже во времена господства в ней коммунистов не сводится к роли этой страны только как сателлита СССР.

В конце концов, во главе компартии (то есть de facto государства) Гусак оказался только в 1969 году, в 56 лет, когда за плечами у него была уже по сути целая жизнь.

Он стал свидетелем всех исторических эпох, через которые суждено было пройти землям, составившим Чехословакию, первым (и последним) словацким президентом которой он стал. И даже в рамках одной и той же эпохи ему приходилось переживать резкие взлеты, страшные падения и смертельные опасности.

В школе и университете он учился во времена Первой Чехословацкой республики, закончил юридический факультет в Братиславе в 1938 году — последнем в двадцатилетнем существовании межвоенного демократического государства. Уже в ранние годы Гусак стал левым активистом, впоследствии — членом коммунистической партии.

Во времена Словацкого государства — германского сателлита времен Второй мировой войны — несколько раз его арестовывали по подозрению в подрывной деятельности, но каждый раз освобождали. Гусак занимал довольно доходную чиновничью должность, но в 1943 году все поставил на антигитлеровскую карту, став одним из политических руководителей Словацкого национального восстания, и, спасаясь от карателей после его подавления, едва не погиб в зимних горах.

После освобождения Чехословакии, при так называемой Третьей республике (1945—1948), Гусак — глава словацкого Собрания уполномоченных, чьи решительные действия способствовали победе коммунистов в Словакии, а в общенациональном масштабе — во время февральского кризиса 1948 года.

После прихода коммунистов к власти сначала он был одним из руководителей Словакии, затем «кающимся грешником», после чего долгие девять лет — бесправным, одной ногой стоящим на эшафоте политзаключенным.

В социалистической Чехословакии времен «оттепели» он один из лидеров фрондирующей интеллигенции Словакии, носитель исторической памяти о временах репрессий, приобретший высокий моральный авторитет благодаря своему бесстрашию (Гусак, в отличие от остальных обвиняемых по делу так называемых «буржуазных националистов», так и не признал собственной вины).

Во времена Пражской весны он один из ярких ораторов, сторонник перемен, представитель словацкой интеллигенции в пражских коридорах власти.

После советского вторжения в августе 1968 года — жесткий прагматик, шаг за шагом укрепляющий личную власть, нейтрализующий своих оппонентов во главе с Александром Дубчеком, и в то же время талантливый переговорщик с советской стороной, убеждавший СССР не пользоваться силовыми методами, предоставив возможность ему, Гусаку, политикой «кнута и пряника» «нормализовать» бурлящее чехословацкое общество.

В 1969—1987 годах — «первый среди равных», главный архитектор политики «нормализации», предоставившей большинству чехословаков возможность отказаться от гражданской активности в обмен на сносный материальный достаток и отсутствие грубого вмешательства властей в личную жизнь[2]. Сторонник компромиссов, позволяющих все эти годы удерживать иллюзию единства в расколотой партийной верхушке — и одновременно символ чехословацкого застоя и утраты суверенитета в пользу «доктрины Брежнева».

В последние два года существования ЧССР Гусак — человек, потерпевший политическое поражение, снятый с поста генсека Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ), но все еще влиятельный политик и формальный глава государства.

Наконец, последние два года жизни в демократической Чешской и Словацкой Федеративной Республике — пенсионер, осознавший, что дело его жизни потерпело крах, но все же мирно доживающий свой век и даже пользующийся определенным уважением (в отличие от множества других коммунистических функционеров) идейных противников, ныне пришедших к власти (в особенности в его родной Словакии).

Все эти этапы его жизни — одни более подробно и ярко, другие с меньшими деталями, но неизменно на основе фактов — нашли отражение в выпущенной в конце 2017 года в Праге 650-страничной монографии молодого чешского историка Михала Махачека, озаглавленной довольно лаконично: «Густав Гусак». Дополнительный интерес к этой работе вызывает тот факт, что это первая подлинно научная монография о Гусаке — и не только в чешской историографии.

Почему такой труд появился только сейчас, спустя четверть века после смерти Гусака? Ответ на этот вопрос как в предисловии, так и в послесловии, посвященном обзору опубликованных ранее работ о Гусаке (речь идет об отдельных статьях и сборниках статей, текстах мемуарного характера и работах по политической или общественной истории, в которых предметом исследования является не лично Гусак, а его эпоха или современники), пытается найти сам автор. Во многом дело в специфике отношения к Гусаку в Чехии после «бархатной революции» (в Словакии ситуация несколько иная, но и словацкие исследователи за прошедшие 25 лет так и не создали научной биографии Гусака). Тот факт, что Гусак двадцать лет (1969—1989) в том или ином качестве правил социалистической Чехословакией (из них 14 лет — с 1975-го по 1989-й — как президент, то есть как формальный глава государства), накладывает сильнейший отпечаток на восприятие его личности. «У чешской общественности Гусак чаще всего связан с кундеровской ролью “президента забвения”», — пишет Михал Махачек, имея в виду мнение Милана Кундеры. Общепризнанная трактовка так называемой эпохи «нормализации» способствует представлению о «главном нормализаторе», Гусаке, как о послушном исполнителе воли Москвы, человеке, сознательно сделавшем ставку на любое подавление гражданской активности и полный штиль в политической и общественной жизни. Подобный подход «освятил» и сам «преемник» Гусака — Вацлав Гавел, в первом выступлении после своего избрания президентом посетовавший, что не нашел в Пражском Граде ни одних часов: в стране при Гусаке как будто остановилось время.

В результате интереснейшая, полная множества поворотов жизнь — готовый сюжет не только для исторических исследований, но и для авантюрных романов, — как это ни парадоксально, превратилась в символ серости, холуйства, скуки, несвободы, и прежде всего остановившегося времени. Махачек приводит высказанное в 1996 году историком Иржи Пернесом мнение, что Гусак «не интересует историографию» — и отчасти оно так и было. При этом сама «эпоха нормализации» по-прежнему является важной темой рефлексии чешского общества, а для многих стала травмой (и в качестве варианта так называемого «мюнхенского комплекса», и как осознание того, что бóльшая часть людей в это время «обменяла свободу на колбасу»). В результате 1969—1989 годам посвящено немало исследований, вышедших за последние 20 лет. Речь идет о политической истории, истории чешского и словацкого диссидентского движения, общественной жизни, анализе «нормализаторского» нарратива, о масштабных проектах в жанре oral history, полемических работах о чешском национальном характере и анализе причин конца коммунистического режима. Естественно, «нормализации» посвящено немало произведений художественной литературы, популярных кинофильмов, но, как правило, Гусак и в исследованиях, и в книгах, и в фильмах присутствует в жанре «парадного портрета» — как некое воплощение власти и эпохи, а не как живой человек и историческая личность.

Можно сказать, что в массовой культуре Чехии он играет ту же роль, что Брежнев в России: перефразируя анекдот, он является «политическим деятелем времен Карела Готта». Гусак — неотъемлемая часть жизни, но, конечно, лишь в качестве фона и символа прошедшего времени. В результате «банальность» фигуры Гусака, ощущение, что с ней «все понятно», сыграли злую шутку с чешской историографией. Помимо работ о «нормализации», за последние годы чешские историки опубликовали и немало биографий политических деятелей Чехословакии XX века: Эдварда Бенеша, Эмиля Гахи, Рудольфа Берана, Антонина Швеглы, Фердинанда Пероутки и прочих, не говоря уж о Томаше Масарике и Вацлаве Гавеле. Можно даже говорить о расцвете биографического жанра, причем как академического, так и научно-популярного. Не было среди этих биографий только книги о Густаве Гусаке. Лишь пять лет назад, к столетию со дня рождения Гусака, интерес историков к его личности пережил некоторый всплеск, в Чехии и Словакии прошли конференции, вышел ряд сборников. В подготовке некоторых из них принимал участие и герой нашей рецензии Михал Махачек.

При этом, как отмечает автор, в самóм чешском обществе интерес к Гусаку и различные оценки его личности и деятельности присутствовали. В предисловии Махачек пишет о том, как обсуждал работу над монографией со своими знакомыми, далекими от профессиональных занятий историей:

«Часто эта тема не оставляла моих собеседников хладнокровными и заставляла их высказывать собственные мысли и оценки. Разнородность этих реакций колебалась от вульгарных выражений и попыток дать мне инструкции с тем, чтобы я описал объект моего исследования в как можно более густых черных красках, до причитаний о том, как тенденциозны современные СМИ в описании прежнего режима и его политиков, которые в сравнении с нынешней ситуацией и теперешними политиками заслуживают скорее добрых слов» (с. 17—18).

При этом Махачек признает, что о Гусаке судят в подавляющем большинстве по-прежнему как о руководителе эпохи «нормализации», в то время как его политическая биография предоставляет гораздо большее пространство для изучения и интерпретации: «Политик, который для чехов стал символом только одного периода истории, прожил богатую событиями и драматичную жизнь».

Сам Михал Махачек принадлежит к молодому поколению чешских историков (он родился в 1986 году); в числе прочих этот факт — как рассуждает сам Махачек — стал для него конкурентным преимуществом, ему проще было отнестись к объекту своего исследования беспристрастно: «Я принадлежу к поколению, которое эмоционально не заинтересовано в сведении счетов с Гусаком. Когда тот умер, мне еще не исполнилось шести лет» (с. 20). В то же время весь текст — не только эмоционально окрашенные предисловие и послесловие, но и собственно выдержанное в подчеркнуто нейтральном, практически безоценочном духе исследование — пронизан неподдельным интересом к Гусаку и его жизни, что само по себе создает необходимый противовес распространенному мнению о «президенте забвения»: «История Гусака так захватила меня, что я остался ей верен и поступил в аспирантуру, ездил по местным и зарубежным архивам и библиотекам, беседовал с очевидцами событий». Результатом девяти лет исследований сперва стала диссертация, защищенная в 2017 году в Карловом университете под руководством крупнейшего специалиста по истории чешско-словацких отношений Яна Рыхлика, а затем и написанная на ее основе монография, несколько адаптированная для читателя, но при этом не потерявшая научной фундированности и объемного сопроводительного аппарата (список источников состоит из более чем тысячи наименований, в том числе материалов из архивов разных стран, включая Россию; впервые вводимых в научный оборот газетных и журнальных статей, в том числе авторства самого Гусака; свидетельств родственников и знакомых, очевидцев и современников описываемых событий; множества источников — не исключая и изданных в России статей и сборников документов). Результатом этой вдохновенной и кропотливой работы стал труд, который, как и положено качественному историческому исследованию, отвечает на одни вопросы и одновременно ставит другие.

В предисловии Махачек пишет, как именно он пришел к предмету своего исследования, как портрет седовласого коммунистического президента, отправленный, казалось, на свалку истории, по мере знакомства с биографией бывшего генсека ожил и начал «молодеть», открывая позабытые периоды жизни Гусака, вплоть до времен его юности — рубежа 1920—1930-х, когда он, подобно герою «Школы» Аркадия Гайдара, «ушел воевать за светлое царство социализма». Свое исследование, однако, Махачек строит не ретроспективно, а в хронологическом порядке, начиная буквально с 8 января 1913 года, когда в Дубравке, под Братиславой, в венгерской части Австро-Венгерской империи, родился Аугустин Гусак — будущий президент Чехословацкой Социалистической Республики.

Семь глав исследования воспроизводят ту периодизацию биографии Гусака, которую мы коротко представили выше. Линейное повествование — от колыбели до гроба — лишь изредка прерывается вставками в виде документов (речь идет прежде всего о текстах самого Гусака, будь то его школьные сочинения, публицистические юношеские статьи, личные письма, ответы на анкету журнала и прочее). Нельзя не отметить богатство иллюстративного материала (множество редких фотографий, отсканированных архивных документов, старых газетных статей, карикатур), при этом визуальные элементы составляют не просто фон, но и один из слоев повествования.

В первой главе «Молодой радикал (1913—1938)» рассказывается о детстве и юности Гусака, о начале его коммунистической деятельности, о публицистике 1930-х, об участии в чехословацком студенческом и антифашистском движении и о его месте в первом выросшем в независимой Чехословакии поколении словацких интеллектуалов. Текст снабжен ссылками и прямыми цитатами из редких архивных материалов, в том числе из семейного архива Гусака, вплоть до его школьных сочинений и табелей. Особый интерес здесь вызывает описание студенческой жизни Словакии, формирования молодой национальной элиты, частью которой благодаря своим талантам и трудолюбию смог стать выросший в бедной семье Гусак, а также его непростых взаимоотношений с функционерами КПЧ, а опосредованно и с Москвой, где — как обнаружил в российских архивах Махачек — уже в 1936 году на молодого коммуниста была заведена особая учетная карточка, в которой скрупулезно фиксировались все его «политические просчеты»[3]. Махачек убедительно рисует Гусака как молодого амбициозного коммуниста, человека выдающихся интеллектуальных и волевых качеств, яркого оратора, замкнутого, не любящего «изливать душу», прагматичного, но при этом, в отличие от распространенного о нем мнения, отнюдь не «сухаря», а заядлого курильщика, спортсмена, любителя приударить за женщинами, страстного автомобилиста. «Мне кажется, автор узнал моего отца лучше, чем я сам», — заметил, прочитав рукопись, сын Густава Гусака, Владимир.

Вторая глава — «Прагматичный участник движения Сопротивления (1938—1945)» — посвящена подпольной деятельности Гусака во времена Словацкого государства и его роли в Словацком национальном восстании. При этом заметно больше внимания уделяется именно первым годам войны, когда Гусак на какое-то время отошел от подпольной деятельности, и его ключевому решению, принятому в 1943 году, когда — после ареста почти всего актива словацких коммунистов — Гусак внезапно оказался на ведущих ролях в движении Сопротивления, став одним из архитекторов альянса коммунистов и некоммунистов, необходимого для выступления против режима Йозефа Тисо, включившего словацкий народ в число союзников стран Антигитлеровской коалиции. Как указывает Махачек, жизнь Гусака «содержит в себе множество невыясненных вопросов и белых пятен» — и значительная их часть относится как раз к периоду Второй мировой войны. К их числу принадлежит и его поездка на оккупированную нацистами Украину (эта история подробно рассказана и проиллюстрирована в книге), предполагаемая поездка в Катынь (Махачек опровергает сведения о том, что Гусак туда ездил) или дружба Гусака с министром внутренних дел Словакии Александром Махом (на основании проанализированных им источников Махачек достаточно убедительно утверждает, что этой дружбы не было, и Гусак с Махом вряд ли вообще были лично знакомы до того момента, пока не встретились в тюрьме в 1950-е).

Третья глава — «Боец за Словакию (1945—1948)» рассказывает, с одной стороны, о борьбе за торжество в Словакии коммунистической партии, с другой, — за укрепление позиций Словакии в возрожденной Чехословацкой Республике. Гусак показан здесь как мастер компромисса, в том числе — до поры до времени — с его идейными противниками, включая католиков, что позволяло ему, в отличие от многих других коммунистов, пользоваться признанием широкой общественности. В то же время в решающие моменты 1947—1948 годов Гусак проявил твердость и даже жесткость, железной рукой сломив отпор некоммунистических сил и способствовав укреплению власти коммунистов в Словакии. Гораздо меньших успехов ему удалось достичь в отстаивании словацких интересов перед «товарищами» в Праге. В этой главе Махачек много внимания уделяет анализу (относительно свободной) прессы того времени, выступлениям самого Гусака и его оппонентов.

Четвертую главу «Буржуазный националист (1948—1960)» можно назвать центральной во всем исследовании. Казус так называемого «словацкого буржуазного национализма» и репрессии против обвиненных в национализме коммунистических деятелей (Владимир Клементис был повешен, Гусак осужден на пожизненное заключение, поэт Ладислав Новомеский тоже попал в тюрьму) — это, пожалуй, главный предмет интереса Михала Махачека; этой теме посвящены и его дипломная работа, и ряд статей. Исследовав архивы о следствии и суде по делу Гусака (тот был арестован в феврале 1951 года, осужден спустя три года и выпущен на свободу только в мае 1960), Махачек демонстрирует читателю эпическое полотно о «железном Густаве», который, подписав под пыткой признание во вредительской деятельности, впоследствии не признал его и все три года сопротивлялся следствию, отказываясь оговаривать и себя, и своих товарищей. Непростыми для Гусака были и годы, проведенные в тюрьмах и лагерях, где ему и другим заключенным-коммунистам порой мстили жертвы репрессий, их бывшие политические противники. Сильный эмоциональный момент — не публиковавшееся ранее письмо Гусака, убежденного, что его приговорят к смерти, жене и детям и ответ его жены, которая, несмотря на кризис в их отношениях, дождалась выхода мужа на свободу и только потом подала на развод. Эту главу следует считать вершиной всей монографии как с точки зрения работы с источниками, так и с точки зрения самого нарратива. Для российских читателей особенный интерес могут представлять отрывки о работе советских советников в чехословацком МВД и других государственных учреждениях. На основании изучения их донесений, хранящихся в российских архивах, Махачек приходит к выводу, что борьба с «буржуазным национализмом» в значительной степени координировалась из Москвы, однако и словацкие «товарищи по партии» не упустили своего, буквально завалив советников доносами на Гусака и его политических союзников.

В пятой главе «Человек будущего (1960—1968)» рассказана история успешной борьбы Гусака за реабилитацию и его постепенное превращение во «фрондера-тяжеловеса», с мнением которого — несмотря на его скромную позицию научного сотрудника — вынужден был считаться даже первый секретарь ЦК КПЧ Антонин Новотный. Гусак показан и как один из авторов реализованной благодаря Пражской весне идеи чехословацкой федерации.

Шестая глава «Нормализатор (1968—1977)» посвящена приходу Гусака к власти после ввода советских танков в Чехословакию и укреплению его режима в последующие годы. Автор предпринимает попытку реконструировать истинные мотивы Гусака, по апокрифическому свидетельству, сказанному 21 августа: «Я спасу этот народ». Каким образом и почему политзаключенный сталинских времен, воспринимавшийся общественностью как едва ли не диссидент и один из «застрельщиков» Пражской весны, стал «верным брежневцем», человеком, давшим добро на кровавое подавление протестов в 1969-м, на исключение сотен тысяч людей — в том числе и своих личных друзей — из партии? Человеком, объединившимся с людьми, которых он откровенно презирал — и как коллаборационистов, и как морально и интеллектуально не равнозначных себе политиков (это его коллеги по Политбюро ЦК КПЧ Васил Биляк, Алоис Индра, Йозеф Ленарт, Антонин Капек и другие)? Однозначного ответа на эти вопросы Махачек дать не может, хотя и приводит ряд ценных документов, в том числе отрывки из дневника Гусака и протоколы московских переговоров чехословацкой и советской делегаций в августе 1968 года, когда Гусак, сперва резко и мужественно осудив советское вторжение, затем предложил Брежневу и другим руководителям СССР выход из сложившейся ситуации: «нормализацию» обстановки силами самого чехословацкого руководства, а не оккупационной администрации. Эта тактика сработала, так что сама логика развития событий, нарастание социальной апатии и укрепление собственного авторитета в партии привели в конце концов к «зачистке» ЦК от сторонников реформ и укреплению власти. Махачек показывает, что, даже став первым, а впоследствии генеральным секретарем, Густав Гусак так и не взял в свои руки всей полноты власти, будучи вынужден ею делиться, с одной стороны, с Москвой, а с другой, — с «друзьями Москвы» в чехословацком руководстве. Единственным «естественным» союзником Гусака, как следует из исследования Махачека, стал глава правительства Любомир Штроугал, технократ, под руководством которого в начале 1970-х удалось стабилизировать ситуацию в экономике и обеспечить потребительский бум, который и лег в основу пресловутого общественного договора времен «нормализации». Практически все остальные руководители высшего звена — несмотря на лесть и формальное признание первенства Гусака — были политическими игроками, если не прямо равными ему, то во всяком случае и не являющимися покорными исполнителями его воли. В результате в идеологической сфере Чехословакия ушла по пути просоветского консерватизма гораздо дальше, чем предположительно замышлял Гусак, ввязываясь в операцию по «спасению народа». Даже его избрание президентом в 1975 году, безусловно, потешило его самолюбие — как первого словака в истории, ставшего хозяином Пражского Града, — но не сильно укрепило властные позиции.

Настоящим ударом для Гусака стала трагическая гибель его жены Веры в авиакатастрофе осенью 1977 года. Седьмая глава «Уходящий консерватор (1977—1991)» посвящена «осени патриарха». Период с 1977-го по 1987 год показан пунктирно, как «эпоха застоя». Как ни парадоксально, определенные надежды Гусак связывал с приходом к власти Михаила Горбачева, рассчитывая получить от того мандат на осуществление необходимых реформ (а возможно, и согласие на вывод советских войск, в необходимости которого — как предполагает Махачек — все это время был убежден Гусак). Горбачев, однако, не выразил какой-либо заинтересованности в чехословацких делах, что соратники Гусака интерпретировали как отказ в поддержке и с помпой проводили его на политическую пенсию, заменив в декабре 1987 года Милошем Якешем. В дни «бархатной революции» престарелый президент оказался уже по сути в роли пассивного наблюдателя, однако смог достойно уйти со сцены, назначив «правительство народного единства» и даже выпив шампанского со своими идейными противниками.

За главой о смерти Густава Гусака следует «попытка послесловия», в которой Махачек вновь возвращается к начатому еще в предисловии разговору об избранной им методологии. Он отмечает большой потенциал, скрытый в классическом жанре исторической биографии, и одновременно его опасности: историк, тщательно изучив жизнь того или иного деятеля, может превратиться, используя слова Жака Ле Гоффа, в его адвоката или прокурора. Противоядием от такой опасности для самого Махачека служит прежде всего опора на исторические источники — главным образом архивные материалы. Постоянно подчеркивая свою отстраненность, Махачек даже на стилистическом уровне полемизирует с такими виртуозами жанра нон-фикшн, как Павел Косатик, чьи биографии известных людей пронизаны авторскими оценками[4]. Само стремление к беспристрастности в контексте работы о Гусаке становится полемичным: автор спорит с историками, которые анализируют прежде всего «доминирующие дискурсы и нарративы» (с. 22) эпохи, а не источники и занимаются интерпретацией фактов, а не их поиском. Такой подход приводит, в частности, к полемике с рядом историков старшего поколения — теми, кто жил во времена Гусака и знал его лично.

Для обзора посвященных Гусаку исторических работ отведена последняя глава книги, следующая за послесловием. По оценке Махачека, эти работы часто становились частью политического дискурса той или иной эпохи (включая в том числе и (квази)исторический труд самого Гусака «Свидетельство о словацком национальном восстании» (1964), целью которого было не столько дать свидетельство о восстании, сколько «смыть» с себя обвинения в словацком буржуазном национализме). Впрочем, так называемая «борьба за историю» — один из главных элементов чешских интеллектуальных споров еще с конца XIX века, со времен постановки Масариком «чешского вопроса» и его борьбы против признания подлинными так называемых Краледворской и Зеленогорской рукописей[5]. Так что в конце концов именно исторический миф лег в основу идеологии Первой республики, а затем и претензий коммунистов на власть после Второй мировой войны. В годы «исправления деформаций социализма», то есть в начале 1960-х, в науку пришло талантливейшее поколение чешских и словацких историков (Ян Кржен, Вацлав Курал, Иржи Тесарж, Вилем Пречан, Томан Брод и множество других), в «компании» которых оказался и сам Гусак, являясь сотрудником Словацкой академии наук. Так что он использовал историю и историков как инструмент для укрепления своего положения в обществе, а затем и во власти.

Обвинения в адрес Гусака со стороны Гавела в том, что тот «изъял Чехословакию из истории» (философски основанные на рассуждениях Яна Паточки о «большой» и «малой» чешских историях[6]), в конце концов тоже стали отражением этой традиции. Труд Махачека, однако, парадоксальным образом подтверждает эти оценки в том, что как раз эпоха «нормализации» предоставила исследователю — в сравнении с другими периодами жизни Гусака — меньше всего как нового материала, так и вообще предметов для размышления. Последние две главы исследования Махачека, несмотря на их несомненно высокий уровень и большой объем привлеченного материала, по сути стали подтверждением уже известного ранее. Того, что Гусак не был абсолютным диктатором, а всего лишь первым среди равных; что он был вынужден согласовывать важнейшие решения с Москвой; что в руководстве КПЧ имелся раскол на «прагматиков» и «догматиков»; что смерть жены стала для него ударом, от которого он толком так и не оправился. Некоторые важные вопросы в исследовании не нашли своего ответа (может быть, их и невозможно объяснить на нынешнем уровне знакомства с источниками) — например, вопрос о подлинном отношении Гусака к документу «Уроки кризисного развития», прославившему советскую «братскую помощь», или о причинах его теплых отношений с Брежневым (были ли это отношения верного вассала и сюзерена, или проявление «стокгольмского синдрома», или неизжитая травма, или искренняя вера Гусака в благотворность «братской помощи»). В монографии практически нет материала о каких-либо управленческих решениях Гусака в тот период (включая и сюжеты, связанные с борьбой против диссидентского движения). Это, впрочем, относится и к предыдущему периоду возвышения Гусака — 1946—1950 годам, когда он стоял во главе словацкого Собрания уполномоченных и принимал, пусть не в одиночку, ключевые решения о коммунизации Словакии. Понятно, что это отчасти связано с особенностями системы управления в коммунистической Чехословакии, в том числе и с институциональными — по сохранившимся в архивах бумагам не всегда возможно реконструировать истинную суть событий, подоплеку тех или иных решений. Но все же эта особенность — скудость материала о Гусаке-управленце — бросается в глаза и, вероятно, может быть отнесена к слабым сторонам работы.

Но, конечно же, важнее, что книга «Густав Гусак» включает в себя ряд подлинно блестящих глав, которые или вообще впервые касаются тех или иных тем, или дают ответы на поставленные ранее вопросы — или по крайней мере ставят новые вопросы и предлагают дальнейшие пути для исследования. Речь в первую очередь идет о главах, рассказывающих о детстве Гусака (с привлечением большого количества совершенно неизвестного архивного материала); о его юности и формировании как словацкого коммунистического политика (включая написанные под псевдонимом фельетоны вроде того, с которого мы начали этот текст); о деятельности во время Второй мировой войны (включая подробности о пропагандистской поездке на Украину) и подготовке национального восстания, и в особенности — о процессе по делу Гусака, о его поведении на следствии, пребывании в тюрьмах и лагерях и последующей борьбе за реабилитацию.

Исследование Махачека, безусловно, показывает Гусака прежде всего как политика, но не политика-управленца или забронзовевшего «отца нации», а как борца за власть. Стремление Гусака к политической вершине, страсть к власти, о которой говорится уже в связи с его детством (Махачек рассказывает — со слов знакомой Гусака — историю о том, как Густав-школьник, гуляя с отцом в родной Дубравке, встретил знакомого священника. «Ты такой умный, мальчик, наверное, станешь епископом», — наполовину в шутку, наполовину всерьез сказал священник. «Нет, не епископом, я стану папой римским», — отвечал Гусак) (с. 38). При этом оно сопровождалось, как не раз подчеркивает исследователь, желанием употребить эту власть во имя торжества идей, верность которым Гусак сохранил на протяжении всей жизни, в том числе и в самые тяжелые ее моменты. Речь идет не просто об абстрактных ценностях коммунизма, а о вполне конкретном стремлении как-то улучшить жизнь словацких бедняков, лучшим средством чего Гусаку виделось воплощение в жизнь марксистских идей. Своей вины даже под пытками он не признал именно как убежденный коммунист. Среди этих идей была и верность Советскому Союзу — вероятно, сознание необходимости сохранять ее, несмотря ни на что, и привело Гусака к избранному им в августе 1968 года пути реализации своих амбиций. Личный «мессианизм», о котором в разных контекстах говорят на страницах книги собеседники Махачека, и сама биография Гусака, приверженность идее и переломная историческая ситуация стали теми факторами, которые позволили уроженцу бедного словацкого предместья в конце концов оказаться хозяином резиденции чешских королей, стать во главе государства, хотя фактически и лишенного значительной части суверенитета.

При этом, однако, нельзя утверждать, что Гусак шел к своей цели «по трупам». Тот факт, что сам он стал жертвой репрессий, наложил на его мышление отпечаток, и он — как показывает Махачек — стремился избегать, во всяком случае уголовного, преследования своих оппонентов. Впрочем, это не всегда удавалось: маховик репрессий и борьбы с оппозицией в начале 1970-х, а затем после появления «Хартии-77», был запущен, но все же эти репрессии не были массовыми, к диссидентам — за редкими исключениями — не применялись пытки, число политзаключенных было гораздо меньше, чем в 1950-е (впрочем, деятельность чехословацких органов госбезопасности, подчинявшихся не только Праге, но в определенной степени и Москве, — это другая тема, еще, очевидно, ждущая своего исследователя).

Два вопроса, которые выносит сам Махачек в послесловии к работе: был ли Гусак «национальным коммунистом» и был ли он успешным политиком? Первый вопрос связан с важнейшей для истории XX века в Центральной Европе темой чехо-словацких отношений. Именно на ее фоне автор показывает нам политическую биографию Гусака. Пожалуй, следующий по важности в психологическом и политическом портрете Гусака, написанном Махачеком, момент — это именно его словацкость. Гусака, воспринимаемого чешским обществом в первую очередь в качестве коммуниста (разумеется, осознание его словацкости и некой культурной чужеродности в чешском сознании также присутствует), невозможно рассматривать без этого фона. И именно в сфере чехо-словацких отношений Гусак достиг некоторых практических целей, которые, пусть не вполне осознанно и четко, он ставил перед собой. Речь идет о федерализации республики, признании словаков самостоятельным народом, Братиславы — «второй столицей» и, наконец, о сглаживании различий между Словакией и Чехией. Именно в годы правления Гусака социально-экономическая ситуация в обеих частях федерации заметно выровнялась — иными словами, Словакия заметно приблизилась к Чехии по уровню жизни.

Тем не менее на вопрос о том, можно ли назвать Гусака «национальным коммунистом», историк склонен отвечать скорее отрицательно: при всей обоснованности восприятия Гусака как политика, заботившегося об интересах словацкой нации, так, как он их понимал (судя по всему, положение «младшего брата» в чехословацкой федерации его в конце концов вполне устроило), Гусак не стал тем типом коммуниста, который ради национальных интересов готов на конфликт с Москвой (вроде Тито, Ходжи или даже Чаушеску).

Если «национализм» Гусака, за который ему пришлось отсидеть девять лет, состоял прежде всего в стремлении поднять государственно-правовое положение Словакии и тем самым обеспечить рост благосостояния словацкого народа, то в его «коммунизме», конечно, сомневаться не приходится. Но, в отличие от многих других коммунистов — аппаратчиков, послушных исполнителей воли Москвы или беспринципных карьеристов, — Гусак был привычным для Первой республики, но уже не столь типичным для социалистической Чехословакии (если, конечно, не брать в расчет времена «оттепели» и Пражской весны) типом коммуниста-интеллектуала. В книге не раз отмечается большой ораторский и публицистический талант Гусака, который он проявлял в ключевые для себя моменты, в том числе и в борьбе против сторонников Пражской весны.

История Гусака, изложенная Махачеком, дает немало поводов для размышлений о судьбах чехословацкого коммунизма. Придя к власти, когорта единомышленников и «люди особого склада» оказались «пауками в банке». В главе о репрессиях говорится о том, что одна группа словацких коммунистов, по сути, пожрала другую. Затем уже Гусак и его товарищи методично отомстили своим гонителям (впрочем, сугубо политически). Фракционная борьба сотрясала ЦК КПЧ и во времена, когда сам Гусак высшей ценностью видел единство — и, собственно, ради сохранения этого единства шел на болезненные, в том числе, судя по всему, и для него самого, компромиссы. Хотя это единство к 1987 году все равно распалось, что привело сначала к снятию самого Гусака с поста генсека, а затем и к памятным словам его преемника Милоша Якеша о том, что он оказался «как жердь в заборе» — один, без поддержки как партии, так и общества.

Что же касается вопроса, был ли Гусак успешен как политик, то, признавая, что дело, которому он служил, в целом потерпело крах и самого его никак нельзя назвать моральным победителем[7], Махачек все же оценивает его деятельность так: Гусак на долгие годы и после своей смерти «стал неотъемлемой частью чешско-словацкого пространства; […] не один политик, включая и самого Густава Гусака, признал бы это удачей» (с. 531). Безусловной удачей стала и посвященная биографии Гусака книга чешского исследователя Михала Махачека.

[1] Цит. по: Macháček M. Gustáv Husák. V zajetí moci. Praha, 2017. S. 57. Далее страницы цитат из рецензируемого издания даются в тексте в скобках.

[2] Бобраков-Тимошкин А. У нас была нормальная эпоха. 1970-е годы в Чехословацкой Социалистической Республике // Неприкосновенный запас. 2007. № 2(52). С. 142—155.

[3] Научный руководитель Махачека и рецензент его книги Ян Рыхлик подтверждает, что в ней «впервые были использованы документы московских архивов». Личные дела, которые велись на Гусака в Москве, показывают, что он был фактически «идеальной жертвой» для репрессий — тем более любопытно, что в 1968—1969 годах ему удалось убедить Москву поставить именно на него, то есть пойти на компромисс с бывшим заключенным и «буржуазным националистом».

[4] См., например, книги Косатика о Яне Масарике (Kosatík P., Kolář M. Jan Masaryk. Pravdivý příběh. Praha, 1998), женах чехословацких президентов (Kosatík P. Manželky prezidentů: Deset žen z hradu. Praha, 2009), Павле Когоуте (Idem. Fenomén Kohout. Praha, 2001), чешской интеллигенции (Idem. Česká inteligence. Praha, 2011).

[5] Типичные для эпохи романтизма мистификации; якобы древние чешские повествования, легитимирующие притязания чехов на независимость во времена австрийского господства.

[6] Чешский философ Ян Паточка (1907—1977) в работах 1960—1970-х «Размышления еретика о философии истории» и «Кто такие чехи» сформулировал понятия «большой» и «малой» чешских историях, отнеся к первой те периоды, когда чешская нация участвовала в общеевропейском культурном и историческом процессе, а ко второй — те эпохи, когда она «замыкалась в себе» (в том числе опосредованно) и период «нормализации».

[7] Ср., «Коммунистической партии Чехословакии под руководством Москвы парадоксальным образом удалось дискредитировать идею, которая пользовалась поддержкой послевоенного чешского и словацкого общества и, может быть, даже имела шансы на успех» (с. 530).