Олег Горяинов

Упражнения в жесте и в хохоте

СПб.: Все свободны, 2019. — 320 с.

Вначале было не слово, а боль. Не былина, а быль.

И целая гамма звуков от хрипа до крика.

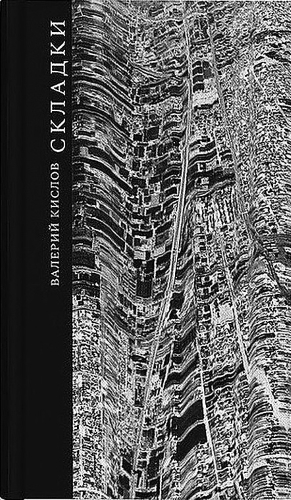

Валерий Кислов. «Складки»

Поместить «Складки» Валерия Кислова в раздел прозы известного переводчика — значит существенно сузить рамки прочтения уникального для русскоязычного пространства опыта письма. Безусловно, будучи голосом (порой единственным) ключевых представителей франкоязычного модернизма и экспериментальной литературы, в собственном тексте Кислов во многом продолжает поиски близких ему писателей. В «Складках» без труда можно отыскать следы или целые залежи формальных ограничений в духе Р. Кено и Ж. Перека, воинствующее упоение (анти)эстетикой разрушения по тропам Р. Домаля и А. Жарри, прорывающиеся сквозь эпизоды повседневности острия политической ангажированности, близкие по выправке А. Володину и Л. Бассману, легкость перехода от праздности слов к их вязкости, влекущей тактильное раздражение, в диапазоне от Э. Сати до Э. Савицкая etc. Все упомянутые и многие иные авторы, за которых отвечает Кислов-переводчик, так или иначе дадут о себе знать на страницах «Складок», и хотя нет «ничего удивительного в том, что вход в литературу ассоциируется с другими голосами» [1], в случае рассматриваемой книги такая оптика опасна не только упрощением, но и искажением. К Кислову в полной мере применимы его же слова, из которых он сложил портрет Домаля: «…пытливость исследования, эрудированность, аргументированность, парадоксальность мышления, логичность и ясность формулировок» [2]. Однако ко всем этим качествам, уместным для характеристики и других французов, с которыми работает Кислов, следует добавить, как минимум, еще одно: неразрывную связь с историко-политическим контекстом, на фоне которого и без того сложно- рифленая поверхность письма не только изгибается до формальных экспериментов, но и выжимает из слов фактическое насилие, с ними сопряженное. Этот текст не (только) нарушает эстетическое спокойствие, но и легкой походкой подводит читателя к той границе, где игровой момент проявляет всю серьезность сделанных ставок.

Рассказчик, сопровождающий читателя по лабиринту проложенных «Складок», оказывается тем, кто стремится противостоять предписанной себе участи как носителя усредненного языка. Борьба-игра осуществляется на поле каламбура, где от улыбки рукой подать до гримасы боли, так как в пространстве императивных предписаний со стороны языковой инстанции каждый всегда-уже «нарушитель», который хотя и «сохраняет все гражданские обязанности, но лишается всех гражданских прав, включая право лежать гордо. В таких случаях говорят, что гражданин залежался и должен выложиться обстоятельно» (с. 110). В подобном и аналогичных смещениях однокоренных или созвучных слов Кислов вскрывает впадины и заросшие речевой инерцией места, перемещение по которым пробивает дыры в иллюзии прозрачности коммуникативной функции языка. При этом важно, что текст Кислова напрочь лишен пораженческой интонации. Он сочетает и удерживает — одновременно на расстоянии удара и интимного прикосновения — жесткость констатации того «как есть» и вдохновенную артикуляцию опыта Иного, которое неизбежно смеется в ответ на любое уничижение. «Дух веет, где хочет. Из щелей бытия сквозняк удачи воет, хохочет» (с. 309).

«Складки» представляют собой серию рассказов, каждый продолжительностью от 1 до 30 страниц, поделенных на три пронумерованных, но не озаглавленных раздела. Первый и третий содержат по два текста: вначале (квази)биографическая фантазия-исповедь, в завершение переход от индивидуального «я» к распыленному в «таблице наказаний» рассказчику, обнаружившему себя еще и переводчиком. Тексты, расположенные между ними, заигрывают с эффектом целостного повествования, протягивая товарищескую нить до близлежащих фрагментов, но остаются скорее коллажем, серией, вариацией. Единство «Складок» проходит не по линии повествования и не по фигуре рассказчика (который порой меняет пол, раздваивается, рассыпается etc.), а выстраивается на основе устойчивой оппозиции слов в отношении натурализации их значений. Запуская калейдоскоп сбивающих с ног скользящих смыслов, Кислов вызволяет на суд читателя эффекты вовлечения и отчуждения одновременно. Ритм речи в «Складках» постоянно сбивается на заигрывание с поэтической интонацией, грубо выталкивая читателя из уютного седла прозаического покоя. Вместо иллюзии понимания — удаленная мелодия слов, гипнотически влекущая за собой лишь затем, чтобы пробуждение было как можно более жестким.

В результате игра словами оборачивается не упражнением в стиле, но гимнастикой, необходимой для работы над силой о(т)странения: «…я люблю, когда словами играют, я люблю, когда слова играют, и мне не важно, когда, кем и как они были табуированы» (с. 38). Цель — преодоление пределов, но не в логике трансгрессии (Кислов далек от показного радикализма и аффективных провокаций), а в условиях ограниченности восприятия, заданного оптикой инерции. Проглатывание фраз повседневной речи, с которой работает Кислов, влечет пищевое несварение «духа»: «…ложь во лжи изложи. Перетирая пережеванное. И оближи» (с. 305). Именно подобному режиму порож(д)ения смыслов пытается противостоять Кислов. Вместе с тем насыщенная физиологичность письма в «Складках» помещает их на некотором удалении от формалистских экзерсисов, реализуя на глазах у читателя опыт усвоения противоречивой субъективности, где даже раздвоение никогда не укладывается в бинарный код.

Так, открывающий книгу рассказ «Двое», в рамках истории про две поездки, поданной в формате авто(мифо)биографического повествования, почти сразу задает концептуальный горизонт — (само)определение субъекта в терминах стыда и его конститутивной раздвоенности. Рассказчик обнаруживает в себе не-себя, который с ним сосуществует, никогда не совпадая.

Позднее я подумал о том, что двойник может иногда отказываться от собственных ощущений, жить другой мыслью, другим чувством, то есть быть уже не двойником. В моей истории со стоп-краном внутренняя раздвоенность, во-первых, показала явное, я бы сказал, вопиющее несовпадение меня и двойника, а во-вторых, выразилась не в словах, а на деле (с. 19).

Этот сюжет о ядре противоречия внутри субъекта стал общим местом современной теории. Однако Кислов не перекладывает теоретический сюжет в формат прозаического письма, а воплощает в безостановочном каламбуре процесс распада и раздвоения, в ходе которого «виртуально-абстрактное… уступило место реально-конкретному» (с. 20). Уже в первом тексте «Складок» задана триада координат, определяющих то созвездие, к которому принадлежит весь текст: «оторванность пространства, зыбкость времени и нудящая тоска» (с. 25). Но вместе с тем, несмотря на общий деструктивно-пессимистичный тон, никакого драматизма. «Меньше патетики, меньше сюрреализма, больше внимания к физиологическим потребностям и сознательному производству» (с. 95). Кислов последовательно сбивает спесь любой попытки речи впасть в соблазн нарциссизма, всякий раз понижая градус эмоциональности очередным словесным танцем, в котором поражение не ведет, но ведомо игровым началом: «не только зыбко, но еще и зябко» (с. 28).

Кислов не скрывает(ся) от читателя, предлагая не столько подсказки, сколько точки опоры, чтобы водоворот саркастической речи не вызвал головокружения от растерянности на местности и не разъел, словно кислота, книжные страницы. Например, текст «Двое» завершает отсылка к Полю Валери и его господину Тэсту, который «рекомендует заходить в себя вооруженным до зубов и действовать самодовольно жестко, самовлюбленно жестоко, с применением силы, а по сути, насилуя» (с. 35). Это предостережение довольно точно проясняет нацеленность Кислова на слом любых форм обыденного, заданного логикой механического повторения, восприятия. Здесь уместно вспомнить, что у Валери господин Тэст, когда говорил, «никогда не подымал ни руки, ни пальца: он убил в себе марионетку» [3]. Способность господина Тэста следить «за повторностью некоторых идей», которые приходится «орошать численностью» [4], еще один элемент в методе Кислова. Именно к подобной практике ирригации он прибегает в своих текстах, когда (численные) повторения ломают настроенную у читателя сенсомоторику. Парадокс в том, что число, к которому он стремится, располагается между абсолютной пассивностью и минимальной активностью.

«Краткий курс у-вэй» обращается к тому же приему, что и Брехт в «Книге перемен», где за китайскими именами скрывались ключевые фигуры актуальной на тот момент политической борьбы. У Кислова за восточным колоритом проступают контуры созвездия Бартбли, которое он стремится вывести за рамки логики негативности. В этом тексте выстраивается утопическая модель всеобщего равенства, которое обнаруживается по линии всеобщего поражения.

Все категории граждан — вне зависимости от расы, цвета кожи, пола, языка, вероисповедания, происхождения, положения и убеждений — обделываются и уделываются всеми известными и неизвестными на данный момент техническими способами: с трибуны, в офисе, а особенно на экране, как во сне, так и наяву. В этом и проявляется так называемое égalité (с. 58).

Подобная апология бездеятельности имеет мало общего с негативностью и пассивностью: «…сделал дело — уделался смело… обделал дельце — уделал рыльце… не потребляй, да не потребим будешь» (с. 60, 63, 71). В конце концов она доходит до точки, где обнаруживается главный ресурс — потенциальность, то есть такая модальность активности, которая выводит субъекта за рамки логики воли и необходимости. «Как данный свыше дар храни способность видеть мир неизменно потенциальным, то есть способным изменяться и исправляться, причем постоянно, здесь и сейчас» (с. 74). Другими словами, «будь реалистом… закусывай имбирными пряниками» (с. 66).

Для знатоков творчества Кислова может показаться удивительным, что по концептуальной установке, милитантной выправке «Складки» ближе к вселенной Антуана Володина, нежели Перека или Кено. Здесь, «как в постэкзотических снах» (с. 150), «нам зябко и мерзко» (с. 222), но, «сквозь эту плесень» (с. 197), проступает утопический горизонт — если не иного времени (ведь «хронос некрос» (с. 126)), то иной связи с ним. Такая связь материальна и физиологична, так как мало кто способен избежать участи «пропустить время через пищевод» (с. 144). Если у товарища Володина Лутца Бассмана смердели орлы, то у товарища Кислова Лю-Ци Басмани смердит уже само время: «…все течет, все из меня, и из вас тоже: капает время в дырявое темя, ржавой водой заполняет череп и заливает сумбурные мысли мои» (с. 148—149). И здесь следует помнить, что «час часу рознь» (с. 125), однако разница не та, что в розничной торговле, что исчислима и капитализируема, а та, что слипается с «постэкзотическими прокламациями» (Там же).

«Складки» — это упражнения не в стиле, но в жесте, с изрядной толикой хохота и слез. Как известно, жест — «это не абсолютно нелингвистический элемент, но, напротив, нечто, тесно связанное с языком» [5]. А характерной его чертой «является то, что он не производит и не исполняет» [6], будучи средством без цели. Именно этой стратегии следует Кислов, реализуя свой карнавальный метод взаимодействия с языком: «…фантазия бесценна, когда она бесцельна» (с. 122). Осуществляя перевод стиля в жест, Кислов прокладывает маршрут, на котором формализм не противостоит политической ангажированности, но реализует смещение, танцующее уклонение, проваливающееся в «убиенное время» (с. 127), стремление уклониться от всеобщего призыва. Тем самым удается вернуть слову его жестовую природу, которая облечена в подчеркнуто физиологические звуки тел и вещей. Текст «Складок» можно читать про себя, но еще лучше — публично декламировать.

...вопреки призывам активистов от извини за выражение «левого дискурса» мы не очень стремимся вольнодумствовать ради вольнодумствования и волноваться ради волнения а традиционно склонны к тихой радости и светлой грусти да массовой оторопи с подвыванием... (с. 181).

Сила складок в том, что они никогда не разглаживаются полностью. Сила слов в том, что при их переводе вместе с предательством всегда проскальзывает не что-то еще, но сама субстанция скольжения, ты есть «мы» сами, ведь «мы — слизь, реченная из ложь» (с. 300). И именно в этом месте, где «мы» меньше чем ничто, смоченные «до сопливо-слизкой стадии» (с. 127), «мы» даем глобальному механизму принуждения и насилия возможность поскользнуться и распластаться. Так как, «несмотря на нашу ущербную слабость, нам, босым, заблеванным и уколотым, но все равно гордым человекам, предоставляется возможность выбирать...» (с. 228).

[1] Кислов В. Послесловие // Кено Р. Упражнения в стиле: романы, рассказы и др. / Пер. с фр. СПб.: Симпозиум, 2001. С. 549.

[2] Кислов В. Послесловие // Домаль Р. Великий запой: Роман; эссе и заметки / Пер. с фр., коммент. и послесл. В. Кислова. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012. С. 395.

[3] Валери П. Вечер с господином Тэстом // Валери П. Об искусстве / Пер. с фр. Изд. подгот. В.М. Козовой. М.: Искусство, 1976. С. 93.

[4] Там же.

[5] Agamben G. Kommerell, or On gesture // Agamben G. Potentialities: Collected Essays in Philosophy. Stanford University Press, 1999. P. 77.

[6] Агамбен Дж. Заметки о жесте // Агамбен Дж. Средства без цели. М.: Гилея, 2015. С. 63.