«Ослик маленький и слабый, как серая мышка…» (Олег Юрьев, «Лехаим»)

К 90‑летию со дня рождения Александра Цыбулевского — поэта, фотографа, тбилисского еврея — и в связи с выходом в издательстве «Новое литературное обозрение» сборника его критической прозы и записных книжек «Лехаим» публикует размышления Олега Юрьева о поэтике, мироощущении и повседневности еврейского интеллигента в позднесоветской Грузии.

1.

В 1989 или 1990‑м году я купил в ленинградском Доме книги сборник стихов Александра Цыбулевского[1]. Нельзя сказать, что я ничего не знал об авторе: много лет я выписывал «Литературную Грузию», где он и публиковался, и упоминался посмертно, а помимо того Цыбулевский был героем одной запутанной любовной истории из 1960‑х, которую как‑то рассказывал Борис Понизовский. Цыбулевский победил Бориса в некоем любовном соперничестве, и теперь Понизовский спрашивал о стихах Цыбулевского. Приятно было сказать, что стихи хорошие — все же быть побежденным хорошим поэтом почетнее, чем каким‑то там прозаиком или, упаси Б‑г, критиком.

Долгие постсоветские годы казалось, что Александр Цыбулевский навсегда исчез из литературного поля зрения — позабыт, позаброшен, не прочитан, не учтен. И вот внезапно выходит подготовленный Павлом Нерлером неимоверный том (880 страниц!) литературной критики и записных книжек Цыбулевского[2], могучий остаток исполинского двухтомного проекта (в другом томе были бы стихи и проза). Но и одного тома достаточно, чтобы этот человек и его судьба возвратились в наше сознание, в нашу память.

2.

Цыбулевский родился в 1928 году в Ростове‑на‑Дону. Его папа, Семен Яковлевич, переехал туда из Одессы, где держал часовую мастерскую с наемными служащими и, стало быть, являлся опасным нэпманом‑эксплуататором. Так сказать, из мамыв папу. В Ростове‑папе папа тоже делал какие‑то дела, пока не решил, что и отсюда пора сваливать (Шуре было два года). В Тифлис. Столица Грузинской ССР была не папой, не мамой и даже не дальним родственником, зато чрезвычайно доброжелательна к частной инициативе. Здесь Семен Яковлевич делается главой артели глухих (хотя глух, Б‑же упаси, не был), занимавшейся производством кожаных поясов. Папа был делец, сын его оказался поэтом и гулякой праздным. Так бывает в еврейских семьях и даже нередко. В конце концов, то же можно сказать и об Осипе Мандельштаме, кумире Цыбулевского и нашем втором всём[3].

Мальчик учился в русской школе № 9, закончил ее в 1945 году и поступил на русское отделение Тбилисского университета. При всем своем гулячестве университет он закончил, хотя и с перерывом на шесть лет отсидки за недонесение на молодежную группу «Смерть Берии» (взят был в 1948 году) — сидел недалеко, в Батуме, все остальные члены группы поехали сильно севернее и восточнее. Защитил даже диссертацию. Сперва хотел про Блока, но потом, как сообщает Нерлер, выяснилось, что Блок был антисемит, и юноша выбрал тему с локальным колоритом — о переводах поэм Важа Пшавела на русский. В сущности, вся эта диссертация (книга на ее основе есть в нашем томе — «Высокие уроки. Поэмы Важа Пшавела в русских переводах») — своего рода грузинский пир с алаверды от Пастернака к Мандельштаму, от Мандельштама к Цветаевой, от той к Заболоцкому и по новому кругу; а в качестве тамады — автор. Согласитесь, несколько странная стилистика для филологической работы. Впрочем, может быть, такая стилистика была вполне естественна для там и тогда, хотя никаких других тбилисских диссертаций я, конечно, не читал. Но читал много статей о литературе в «Литгрузии» — да, пожалуй: тбилисское литературоведение имело отчетливый оттенок кавказского застолья.

Цыбулевский служил в Институте востоковедения Академии наук Грузинской ССР, что позволяло ему довольно свободно распоряжаться своим временем в Тбилиси и ездить в оплаченные поездки по республике и даже за ее пределами — вроде как для фотографирования научно ценных объектов архитектуры и бытовой культуры, ну и вообще «в командировку». Путешествовать он обожал, что очевидно из его записных книжек, но и жизнь тифлисского гуляки, после долгого пира поправляющегося ранним утром горячим хаши[4], была ему тоже мила. А кому бы нет? И всегда его тянуло в еврейские места, вроде города Они, своего рода столицы грузинского еврейства. В синагоги, ашкеназские и грузинские. На кладбища. Что делать с этими впечатлениями, он и сам как будто не знал, поэтому рассказывает о них несколько удивленно.

Или нет, иногда все же знал:

Когда же это было? Снег и город Они.

Вокруг стола раввин и девять дочерей.

Снежинки за окном все гуще, все быстрей,

Но линии любви нет на моей ладони.

(«Когда же это было? Снег и город Они…»)[5]

Впрочем, и здесь (стихи очень милые!) интонация какая‑то удивленно‑вопросительная.

Павел Нерлер замечает в своем объемистом, сердечном предисловии, что шесть лет батумского лагеря предопределили раннюю смерть (1975 год, сорока семи лет) Александра Цыбулевского. Честно говоря, при таком (завидном) режиме дня, недели, месяца — барашек, вино, хаши, вино, хинкали, барашек, пиво, сосиски на вокзале — никакого лагеря не требуется, чтобы умереть сравнительно рано.

Грузинский акцент, точнее набор грузинских речевых интонаций, очень прилипчив. У меня были родственники в Тифлисе, необязательно умевшие по‑грузински, но в быту говорившие приблизительно как герои соответствующих анекдотов. Не знаю, разговаривал ли Цыбулевский с таким выговором, но писал он иногда явно с подразумеваемой грузинской интонацией[6]. У Цыбулевского есть стихи как бы с акцентом, и даже диссертация его звучит определенно лучше, если произносить ее именно так.

А вот лучшая эссеистика (прекрасен, кстати, «Разговор о Мандельштаме») и, как ни странно, записные книжки практически лишены этого подразумеваемого грузинского акцента, хотя, естественно, грузинских слов — имен и названий — в них удельно не меньше. Почему? Я долго думал об этом и пришел к промежуточному выводу, что написанное не для произнесения (диссертацию все же нужно было как минимум один раз, при защите, представлять, да и состояла она на значительную часть из стихов, пусть и не своих; свои стихи — понятно, что дело устное) имеет нормативное звукоизвлечение. Проза, образцы которой мне любезно предоставил Павел Нерлер, это, в сущности, те же записные книжки, только обработанные и тем или иным образом приведенные в относительный порядок. Уже знакомое по записным книжкам приветствуешь как старого друга, но встречаются фразы и откуда‑то неоттуда — из других книжек? прямо из головы?:

Облака с синевой. Корова с почти прозрачными рогами. («Гелати»)

В роще — индюшки, подернутые золою, как тлеющие угли… («Ложки»)

Разве это не волшебные фразы? Каждая — радость! Разве не следует быть благодарным за их возвращение? И такого ведь много!

Я взял бы на себя смелость сказать, что сегодня эти части наследия Александра Цыбулевского имеют бóльшую ценность, чем собственно стихи.

3.

На примере диссертационной истории Цыбулевского можно с окончательной ясностью и идеальной резкостью наблюдать ту пропасть, которая на практике образовалась между старой культурой и новой, причем под новой понимается не советская довоенная культура (точнее, культуры — раннесоветский революционный авангардизм 1920‑х годов и сталинский ампир 1930‑х), а послевоенная интеллигентская культура 1960–1980‑х. Странно и забавно видеть, насколько люди 1960–1980‑х годов не понимали и не знали той культуры, продолжателями которой они себя считали (и до сих пор считают, кто дожил до сих пор). Потрясение Цыбулевского и замена темы диссертации в связи с этим демонстрируют, в каком обаянии держали «умного Ваню» или он сам себя держал: никакого реального, немифологического представления об истории русской культуры у него не было.

Павел Нерлер: «Верный своему пассеизму, Цыбулевский боится и чурается будущего». Да, мы хорошо знаем этот пассеизм. Будущего мы боимся и чураемся, прошлого не знаем и не понимаем. Что остается? Настоящее. Тот нерефлектируемый момент, который человек переживает здесь и сейчас. Там, где советский поэт переживает только этот момент, не уклоняясь ни в будущее, ни в прошлое, он может быть и гениален. Цыбулевский очень хорош в таких случаях, если не злоупотребляет грузинско‑экзотическим звучанием — оно поддержит фонически почти любую стиховую строчку, но образного смысла прибавит немного и только освободит от дальнейшего напряжения, то есть приведет к разряжению, разрежению образности. Интересно, что в прозе у Цыбулевского все наоборот — кавказские экзотизмы заботятся об эффекте остран(н)ения и работают на текст.

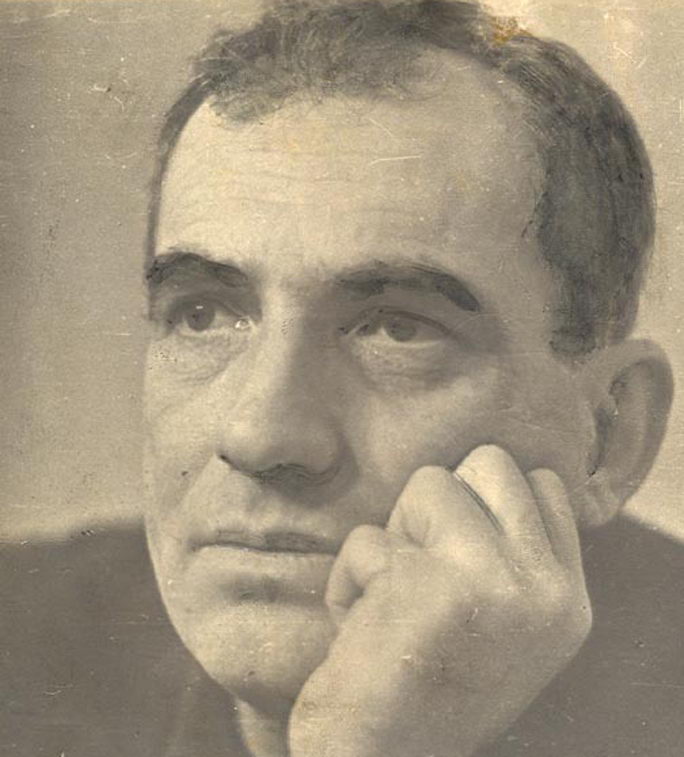

Александр Цыбулевский. Фото из архива семьи Маргвелашвили

4.

Записные книжки, еще раз скажу, прекрасны. Навсегда запоминаешь этот Тбилиси, эту Грузию, эту Армению, эту Среднюю Азию — то, чего сам не знал, не видел. Цыбулевский замечательно умеет фиксировать моментальное впечатление, перевести его в моментальное запечатление:

Тополя переворачивают на ветру листья, показывая свою серебристую изнанку,

или

Ослик маленький и слабый, как серая мышка,

но в регулярное стихотворение может перевести его только с потерями. Я перечел сборник «Ночные сторожа» с начала и до конца — стихи поначалу довольно скромные, но с годами становятся лучше, опытнее. Человек, которого мы знаем (и любим) по записным книжкам, в стихах блекнет, тускнеет, уплощается. Хотя должен сказать еще, что готовые стихи лучше стихотворных заготовок в записных книжках, если речь идет не о впечатлениях, а о пришедших в голову стихотворных обрывках.

Конечно, тут отражается универсальная проблема использования записных книжек для сочинения стихов: строчки — одна‑две — становятся в четверостишие (а он пишет почти всегда четверостишиями, редко другими строфами или без строф), а строчки, присоединенные к ним позже, оказываются значительно беднее по ритму и фактуре. Не прямо набивки, как это называлось на старом советском переводческо‑стихотворческом жаргоне, но ослабленные элементы конструкции. Вероятно, использовать записные книжки для стихов — особый талант, которого у Цыбулевского в значительной степени не было.

Что еще ограничивает стихи? Культурная зависимость от «прогрессивной совлитературы» своего времени, имевшей неисправимо дурной тон. И от модного переводного. Что Евтушенко нравится, что Ахмадулина восхищает, что «Саша Межиров» гениален, что Хемингуэй и Экзюпери вспоминаются. Моды сего века следует поборать, а отнюдь не поддаваться им. Стихи Цыбулевского по его талантам, по его обуянности поэзией, по его зрению и изображению могли бы быть значительно крупнее, если бы он задумался о более органической, необщей форме для них. Могли бы быть значительнее. Но ничего не поделаешь: проказа времени неизлечима.

Местами, когда дело доходит до литературной жизни, записные книжки читать печально: чтение это, хоть и кажется поучительным, конечно, не способно ничему научить.

Но — большой плюс! — никакой политики. Несмотря на «московские дружбы», ни единого, например, упоминания о демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади. В записной‑то книжке мог бы, если бы это его заинтересовало. Что вызывает уважение — человек не позволяет навязать себе «агенду». Пишет о том, что его действительно интересует — о тбилисском и другом общепите, о выпивке, о еде, о вокзалах, о древних церквях, о впечатлениях от поездок, о друзьях и о девушках, особенно о «курдианках» в их разноцветных одеждах. Вообще, любит курдов, которые монополизировали в Тбилиси мусорное дело:

Не будь курдов, и утра бы не наступали.

(«Шарк‑шарк», повесть)

5.

Цыбулевский умер, как уже было сказано, в 1975 году. Едва пятнадцать лет жизни осталось его любимому Тбилиси — теплому, хищному, торговому, веселому, многоплеменному. Этого города никогда уже не будет. Евреи уехали в Израиль (в том числе вдова и сын Цыбулевского). Русские — в Россию, армяне — в Армению (или в Россию), курды (я много читал в «Литературной Грузии» стихов, переведенных с курдского, — в грузинском Союзе писателей было курдское отделение) — в Россию же. Ассирийцы — в Ереван или в Москву. Или в Америку. Но ботинок больше нигде не чистят.

Печальна, в сущности, участь русских поэтов в советских национальных республиках — уютно устроившихся, выучивших язык, отождествивших себя до какой‑то степени с титульной нацией, с ее культурой, в том числе со всеми ее тайными и явными предрассудками (тот же Цыбулевский забавно считает Армению, не говоря уж об Азербайджане, Азией, а Грузию — Европой), понимавших себя как «переводчики‑перевозчики», пользовавшихся цензурными по сравнению с РСФСР свободами для собственных сочинений, — но когда надобность в них отпала (зачем в Литве теперь переводы на русский, вот и Григорий Канович давно уже в Израиле), вот тут и оказывается, что жили-то они из милости, работниками на хозяйских харчах. Страшно сказать, Цыбулевскому повезло, что умер он до того, как его любимый Тбилиси вывернулся наружу страшным лицом хозяина.

И это напоминает еще об одной причине, по которой записные книжки и проза Цыбулевского очень важны и ценны: было бы трагедией снова забыть этот город, эту страну (я имею сейчас в виду не только Грузинскую ССР), как там действительно жили, что пили, что ели и что читали. Таким образом, его записные книжки становятся памятником — памятником ушедшей жизни. В чем, отчасти, предназначение любой литературы.

[1] Цыбулевский А. С. Ночные сторожа. М.: Советский писатель, 1989.

[2] Цыбулевский А. С. Поэтика доподлинного. Критическая проза. Записные книжки. Фотографии. М.: Новое литературное обозрение, 2017.

[3] Наше всё назвал Пушкина Аполлон Григорьев. Мандельштам — по своей функции в русской культуре второй половины ХХ века — наше второе всё.

[4] Хаши — горячий кавказский суп из копыт, что‑то вроде горячего холодца. Употребляется ранним утром, до завтрака. Считается лучшим средством от похмелья.

[5] Цыбулевский А. С. Ночные сторожа. С. 102.

[6] См. мою статью об Илье Зданевиче (Юрьев О. А. Анабазис футуриста // Новый мир. 2015. № 10): «Попробуйте прочесть это сначала вслух, потом, научившись, про себя с грузинским, пусть даже несколько анекдотическим акцентом, как в фильмах 50‑х годов разговаривает тов. Сталин. Тогда все становится на свои места, входит в пазы, ритм фразы приобретает естественное дыхание и текст звучит блистательно! Это связано не с “приемом”, а с тем, как слышит язык этих людей и говорит на нем автор».