Как становятся социологами литературы. Интервью Абрама Рейтблата (Мария Нестеренко, «Горький»)

Абрам Рейтблат — социолог литературы, заведующий отделом библиографии в журнале «Новое литературное обозрение», редактор НЛОшных серий «Россия в мемуарах» и «Кинотексты», автор книг «Как Пушкин вышел в гении», «От Бовы к Бальмонту» и др. Мы обсудили с Абрамом Ильичом его научную биографию: поговорили о том, как он учился на философа, но стал социологом, о русском уголовном романе, а также о том, как Пушкин, Вяземский и другие испортили репутацию успешному писателю Фаддею Булгарину.

«В студенчестве все свободное время я проводил в кинотеатре „Иллюзион“, театрах и библиотеках»

Я поступил на заочное отделение философского факультета Московского университета в середине

Когда я перевелся на дневное отделение, то понял, что не стоило этого делать, бросил ходить на лекции, бывал только время от времени на семинарах, где посещение было обязательным. В студенчестве все свободное время я проводил в кинотеатре «Иллюзион», театрах и библиотеках. Наверное, была в университете какая-то студенческая научная жизнь, но она прошла мимо меня. Я совершенно не помню темы своих курсовых, помню только диплом, который назывался «Соотношение эстетики и критики и зарождение конкретно-исторического подхода к искусству в русской науке в 1820–1830-х годах». Написан он был под влиянием незадолго до этого вышедшей книги Ю. В. Манна «Русская философская эстетика (1820–1830-е гг.)» (1969). Работая над дипломом, я с увлечением читал русские литературные журналы того времени — «Московский телеграф», «Телескоп», «Библиотека для чтения» и др. — и погружался в совсем иную эпоху, к которой вернулся гораздо позже, в начале

Из философов в социологи

С начала своей профессиональной деятельности и до сих пор я работаю как социолог. В то время социология не противопоставлялась философии — на философском факультете было социологическое отделение, и больше нигде эту науку не преподавали. В сфере философии я никогда не работал. Я не стал философом (чему сейчас очень рад) по внешним причинам. Я принадлежал к категории лиц, которым из-за пятого пункта (имеется в виду пункт в документе, на основе которого выдавался паспорт), то есть из-за национальности, было трудно поступить на работу. В

Лаборатория занималась опросами кинозрителей, отчеты передавали в управление кинофикации, а руководитель лаборатории писал книжечки о московской киноаудитории, которые выпускало издательство ВГИКа. Мы изучали частоту и мотивы посещения кинотеатров, широту охвата населения кинематографом, зрительские предпочтения (по странам, темам, жанрам) и т. д. Это, на мой взгляд, не совсем социология — скорее, разновидность статистики. Но тем не менее информация собиралась небесполезная. Я проработал там пару лет: обрабатывал анкеты, обобщал наблюдения, писал отчеты.

Таким образом, с самого начала я оказался на стезе социологии. Потом меня призвали в армию, я отслужил год солдатом, вернулся, а мое место было уже занято. Я опять долго искал работу и попал в Библиотеку имени Ленина в сектор СКИЧ, как мы его называли, Сектор книги и чтения, который изучал читателей по всей стране. Я проработал там почти четверть века. Ни о чем жалею, потому что к концу своей философской учебы я понял, что не только марксистская философия, но и любая другая — это не наука. Философия вполне функциональна в обществе, есть много сфер (искусство, религия), которые обществу необходимы, хотя наукой не являются. Но я хотел заниматься наукой, а социология — это наука. Поэтому такой расклад меня устраивал.

«Народу нужно больше любовных романов и детективов»

СКИЧ был уникальной научной институцией. Им гениально руководила Валерия Дмитриевна Стельмах. Она организовала работу так, что мы могли изучать то, что хотели, делать любые выводы, и нас не трогали. Она таким образом выстроила взаимоотношения с начальством, что оно получало то, в чем нуждалось: оперативно писались справки по запросам ЦК и Министерства культуры, в библиотечных и книговедческих изданиях печатались статьи сотрудников сектора, выходили книги по результатам исследований. Мы не могли опубликовать все, что хотели, но в том, что печаталось, не было лжи. Добавлялись дежурные цитаты в самом начале, но дальше шло то, что исследователь хотел напечатать и что вмещалось в цензурные рамки. Наш коллектив по большей части не был настроен оппозиционно. В духе шестидесятничества строй в целом принимался, речь шла только о его либерализации, поэтому в справках говорилось, что нужно учитывать потребности населения, что недостаточно публикуется книг тех жанров, которые люди любят, народу нужно больше любовных романов и детективов. Делались и другие такого рода рекомендации.

В целом в секторе была атмосфера свободы, я ходил тогда на работу как на праздник: знаешь, что будешь общаться с интересными людьми, что будут разные обсуждения. У нас работали Б. В. Дубин и Л. Д. Гудков, М. Д. Афанасьев (ныне директор Исторической библиотеки), Э. И. Иванова (переводчик детских книг с немецкого, специалист по детскому чтению, впоследствии член-корреспондент Немецкой академии литературы), философ М. Г. Ханин (в начале

Конечно, встречались трудности при публикации. ЦК, министерству, цензуре или даже дирекции библиотеки могло не понравиться что угодно. Если ты напишешь, что общественно-политическую литературу, а тем более труды руководителей партии, люди читают плохо, а зарубежные детективы — хорошо, конечно, ты сразу поставишь под вопрос как всю идеологическую работу, так и «советскость» советских читателей и т. д. Я привел крайний пример, но было много всякого. Министерство культуры всегда могло где-то вычитать скрытую критику своей работы.

Абрам Рейтблат

Фото: личный архив Абрама Рейтблата

Уже в конце советского периода сектором был подготовлен сборник «Чтение: проблемы и разработки», в который вошла статья моих коллег Дубина и Гудкова. Эту статью руководители библиотеки изъяли из сборника, а директор Н. С. Карташов сказал, что пока он работает, они больше ничего в изданиях библиотеки не опубликуют. Так что бывало разное. Я не так много печатался в то время, но в моей практике был один случай столкновения с цензурой. Я написал статью о крестьянском чтении в XIX веке, и там в начале говорилось, что Кирилл и Мефодий принесли письменность на Русь, а перевод Библии был на древнеболгарском языке. Я это не сам придумал, а взял из текстов отечественных и зарубежных ученых, опубликованных в Советском Союзе. Цензор сказал: нет, не надо так про болгар, у них великодержавные националистические настроения, напишите иначе. Пришлось заменить на церковнославянский язык.

Наш сектор создали в конце

Проводились и крупномасштабные исследования, и по частным вопросам — например, изучались психологические аспекты восприятия литературы. Я руководил исследованием, которое называлось «Динамика чтения и читательского спроса в массовых библиотеках». В основном оно базировалось на анализе читательских формуляров, причем на завершающем этапе стало международным — подключились социалистические страны: Венгрия, ГДР, Чехословакия, Польша и даже Вьетнам. Потом вышел сборник статей, где сравнивалась динамика чтения в разных социалистических странах.

Как изучают историю чтения

Пока я изучал динамику чтения, я понял, что процессы в этой сфере идут очень медленно. Мы замеряем сейчас, через пять лет, через десять — изменений почти нет. Понятно, что сегодня могут увлеченно читать одного писателя, а через десять — другого, но такие показатели, как приобщенность населения к чтению, частота посещения библиотек, количество прочитываемых человеком за год книг и т. д., почти не меняются.

Я начал писать диссертацию, посвященную показателям, позволяющим измерять перемены в чтении, и в одной из глав попытался проследить, как эти процессы протекали на больших по продолжительности отрезках времени. Нужно было сопоставить статистические данные о количестве изданных за год книг, посетителей библиотек и т. д. за разные годы. И я столкнулся с тем, что историю чтения в России почти никто не изучает, а если и изучают, то только локальные темы. Выяснилось, что сопоставительной работой никто не занимался и что в печатных источниках данных для такого сравнения мало, а по некоторым аспектам вообще нет. Тогда я обратился к архивным источникам, благо работал в Ленинке. Стоило перейти улицу и завернуть за угол, и я попадал в отдел рукописей, там хранится архив известного библиотековеда и исследователя чтения Н. А. Рубакина. Я стал осваивать этот громадный фонд, где масса разного рода ценных материалов для историка чтения, потом стал смотреть и другие фонды, в том числе и в других архивах. С одной стороны, это заставило меня иначе посмотреть на идущие в сфере чтения процессы, а с другой стороны, я почувствовал вкус к работе в архивах. Закончив диссертацию, я продолжал заниматься историко-социологическими сюжетами. В эти же годы под влиянием Гудкова и Дубина, разрабатывавших оригинальный вариант социологии литературы, я понял, что нельзя изолированно изучать какой-то один элемент, что литература — это не только тексты и авторы, которые их порождают, но и остальные участники процесса, то есть и издатели, книгопродавцы, библиотекари, цензоры, преподаватели литературы и т. д.

Вскоре Советский Союз распался, началась «перестройка» — финансирование прекратилось, и серьезные исследования проводить было уже невозможно. К тому же поменялось и научное руководство в Библиотеке им. Ленина, взявшее курс на свертывание научной работы (в результате она там сейчас практически заглохла). Изучать современного читателя, даже если бы я и захотел, возможности не было, а историческими сюжетами ничто не мешало заниматься.

В науке самое главное — правильно поставить вопрос. Тогда найдется ответ. Французские историки школы «Анналов» иначе поставили вопрос о возможности изучения ментальности людей прошлого, и оказалось, что можно получать информацию об этом из самих текстов. Если под правильным углом зрения анализировать текст, ты получишь представление о читателе, его образе мысли, интересующих его проблемах и т. д. Изучать чтение можно начинать с тех времен, от которых до нас дошли тексты — есть свидетельства и в исторических источниках, в летописях, например. Другой вопрос, что их мало, они фрагментарны, и я, не являясь специалистом по этому периоду, не знаю, можно ли на их основании делать общие выводы. Но изучать можно с самого начала, сейчас в Миланском университете готовится коллективная монография по истории чтения в России, и первая глава начинается со времен появления у нас письменности.

Дурная репутация Фаддея Булгарина

В конце советской эпохи волею судеб в нашем секторе оказалась М. О. Чудакова. Сначала был разгромлен отдел рукописей Библиотеки им. Ленина, где она работала, и ей пришлось уйти оттуда, она перешла в отдел редких книг и работала там, но и его ей пришлось покинуть. И в этой сложной ситуации Стельмах взяла ее к нам, года два Чудакова у нас числилась. Однажды она пригласила сотрудников сектора на заседание возглавляемой ею московской Секции документальных памятников культуры Общества охраны культурных памятников, и там была встреча с коллективом редакции словаря «Русские писатели». Я с интересом послушал все, что там говорилось, понял, что эти люди — энтузиасты, которые серьезно и профессионально работают, и попросил Мариэтту Омаровну познакомить меня с ними. Мне дали на пробу написать статью об одном писателе-самоучке — подобные персонажи входили в круг моих интересов. Редактора статья удовлетворила, и я продолжил сотрудничать с редакцией словаря. Однажды Л. М. Щемелева, отвечавшая за первую половину XIX века, дала мне статью о Булгарине и попросила прочесть и, возможно, что-нибудь дописать с социологической точки зрения. Я прочел, столкнулся с тем, что там есть ошибки и неточности, по договоренности с редактором стал перерабатывать статью и обнаружил, что историки литературы пишут о нем одно, а его публикации и сохранившиеся в архивах документы говорят совершенно о другом. Так я начал изучать репутацию Булгарина.

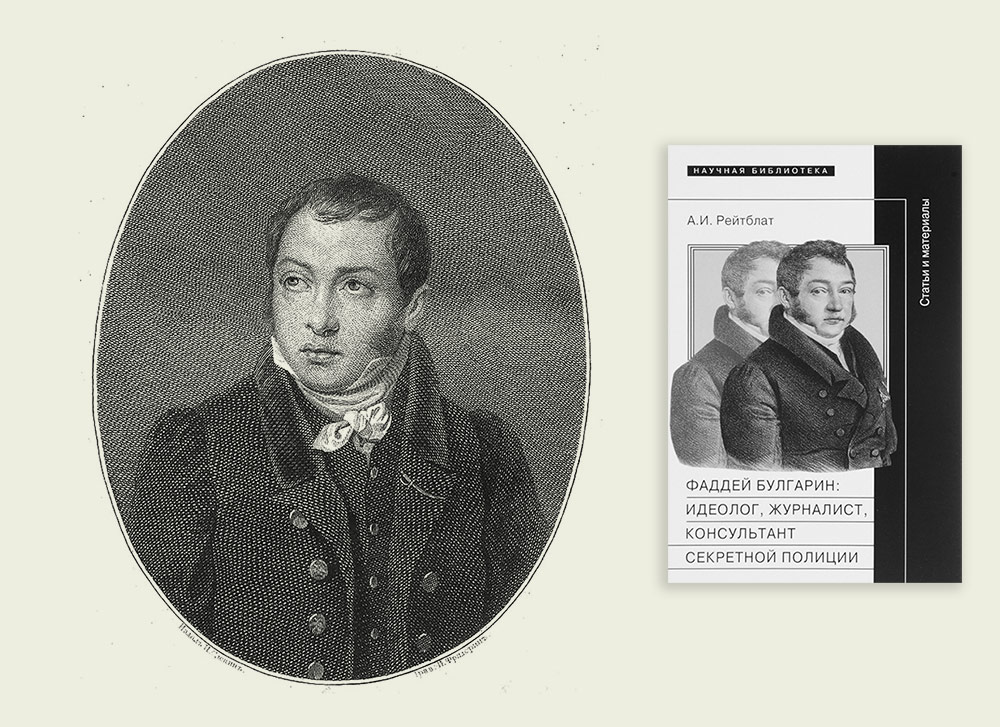

Портрет Фаддея Булгарина (1828 год) и обложка книги Абрама Рейтблата «Фаддей Венедиктович Булгарин: идеолог, журналист, консультант секретной полиции»

Фото: public domain / НЛО

Она формировалась при участии разных деятелей: с одной стороны, самого Фаддея Венедиктовича (и это был позитивный образ много повидавшего в жизни деятельного и честного человека, популярного литератора), а с другой стороны, его литературных оппонентов, соперников, врагов (и это был образ двуличного человека, бесталанного и невежественного литератора, полицейского шпиона). В дальнейшем распространение получил именно второй вариант.

Как это получилось? То, что писал Булгарин, имело успех, а это случалось не с каждым русским писателем. То, что его роман «Иван Выжигин» на протяжении полутора лет вышел тремя изданиями, — беспрецедентное явление для русской литературы. Ни одна книжка ни до, ни после (до конца XIX века) такого успеха не имела: ни у Достоевского, ни у Толстого, ни у Лескова. Этот роман перевели на все (!) основные европейские языки — французский, немецкий, английский, итальянский — и на неосновные: польский, чешский, шведский, испанский и т. д. Естественно, Булгарину очень многие завидовали, и это плохо сказалось на его репутации.

Булгарин вел себя нескромно: нападал, вступал в споры и полемику, не считаясь с авторитетами. С Вяземским он пикировался очень остро — это все, опять же, любви не вызывало. То, что он получал большие доходы, помимо популярности, — тоже. Он был умелым журналистом и занимался этим делом профессионально, то есть тратил массу времени на написание текстов, редактирование, чтение корректур. Конечно, Пушкин и Вяземский тоже вступили на стезю журналистики, но работали иначе, у них был другой стиль жизни. Кроме того, Булгарин в силу определенных обстоятельств наладил контакты с Третьим отделением. Другие, может, тоже хотели, но таков был расклад, что с ним сотрудничать было удобнее, чем с кем-либо другим. А когда об этом узнали, многие стали использовать факт сотрудничества для дискредитации Булгарина.

Действовали двойные стандарты. Воейкову, например, совершенно мерзкому человеку, мучившему жену, поступавшему неэтично по отношению к коллегам, но биографически тесно связанному с Жуковским и не являвшемуся для литераторов пушкинского круга литературным конкурентом, многое прощалось. У него была плохая репутация, но в очень узких кругах. Булгарин, как мы знаем, многих этих «минусов» Воейкова не имел, но репутацию ему сформировали предельно плохую. Кроме того, когда мы говорим о репутации, нельзя забывать об эпохе и той сфере, в которой она существовала. Пока Булгарин был жив, в 1830–1840-е годы, даже в начале

Лубочная проза и уголовный роман

Как социолог литературы я изучал читателей лубочной прозы, в какой-то степени ее распространение и издание, написал несколько статей о писателях-лубочниках для словаря «Русские писатели». Я даже два раза издавал лубочную прозу, хотя и не изучал ее с литературной точки зрения. В первый раз это был сборник «Лубочная книга» — в далеком 1990 году. В него вошли классические, десятки раз переиздававшиеся лубочные произведения: сказки о Бове Королевиче и Еруслане Лазаревиче, «Повесть о приключениях английского милорда Георга», «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа» Николая Ильича Зряхова. Никто даже отчества его не знал, а я раскопал в архиве сведения о нем — оказалось, что у него очень колоритная биография. Еще там была забавная повестушка Миши Евстигнеева «Черт в помадной банке (Не вру, сейчас провалиться!)». Толстой любил спрашивать своих знакомых: «Кто самый распространенный писатель в России?» Выслушав разные ответы, он заявлял, что, по его мнению, это лубочный писатель Иван Кассиров. Поэтому в качестве приложения к той книге я опубликовал довольно большую автобиографию Ивана Ивина (Кассиров — псевдоним), в которой он описал, как создавал свои книги.

Второй раз я выпустил сборник лубочной прозы относительно недавно, в 2005 году. Помимо повестей, включенных в первое издание, в нем была представлена «История о храбром рыцаре Францыле Венциане и прекрасной королевне Ренцывене», а в приложение включены радищевское, пушкинское и ремизовское переложения «Бовы». Последнее — совершенно гениальная вещь. Ремизов вообще замечательный писатель, но то, как он саму по себе очень яркую историю Бовы превратил в некий аналог древнегреческой трагедии, просто потрясает.

Еще я интересовался уголовными романами XIX века, один сборник выпустил в 1992 году, другой, в который вошли повести классика русского уголовного романа А. А. Шкляревского, в

«Новое литературное обозрение»

В «Новом литературном обозрении» я очутился довольно случайно. Однажды я опубликовал статью о Булгарине в «Вопросах литературы», и вскоре ко мне в Ленинке подошел филолог Сергей Панов и сказал: «Я прочел вашу статью, она мне понравилась, а мы с коллегами сейчас создаем журнал о литературе, не напишете ли вы и нам что-нибудь о Булгарине в первый номер?» Я написал небольшую статью, появившийся вскоре журнал мне очень понравился, но отдел рецензий в нем был тогда небогат. И я предложил Панову: «Давайте я попробую сделать этот отдел более интересным». Он познакомил меня с Ириной Прохоровой и другими членами редакции, и они дали мне возможность подготовить раздел для одного номера. Получившийся материал коллеги одобрили и предложили вести отдел рецензий постоянно. Так я стал сотрудничать сначала с журналом, а потом и с издательством «НЛО». Сперва вел серию «Россия в мемуарах», а потом и другую — «Кинотексты», в каждой из них вышло уже по нескольку десятков книг.

«Я хотел показать жизнь и быт простых людей»

«Россия в мемуарах» задумывалась в период, когда на русском языке выходили мемуары двух типов: связанные с императорской семьей, великими князьями, аристократами и т. п. или с крупными советскими деятелями, успешными или репрессированными. Ничего другого не было, и я задумал «Россию в мемуарах», чтобы показать жизнь и быт простых людей. Планировались подсерия по представителям разных сословий (крестьяне, духовенство, купцы и т. д.) и подсерия по разным национальностям (татары, евреи, поляки в России и т. д.). В какой-то степени эта идея реализовалась: вышла книга о московском купечестве, сборник воспоминаний о русских крестьянах первой половины XIX века, сборники о евреях, о поляках в Петербурге, но не все задуманное удалось воплотить в жизнь. Например, я столкнулся с тем, что воспоминаний о жизни татар в дореволюционной России практически нет. Казалось бы, у них был высокий уровень грамотности и можно было ожидать, что найдется немало воспоминаний, мы были готовы переводить с татарского, но, хотя я консультировался со специалистами, ничего не нашлось. По-другому была устроена культура, не так сильно выражена роль личности.

Тиражи у книг этой серии 1 000 экземпляров, большинство из них расходится не очень быстро, но некоторые воспоминания имеют большой успех. Чаще всего это книги, адресованные женщинам или написанные женщинами. Например, сборник «Институтки» выдержал три издания, совершенно уникальный дневник Л. В. Шапориной — тоже три, журнал «Отечественная история» даже провел круглый стол по этой книге: она действительно потрясающая и по информационной насыщенности, и по личности автора, и по литературному уровню, но такое бывает редко. Вообще, книги, рассказывающие об истории ХХ века, сильнее востребованы, чем посвященные более ранним периодам.

Недавно вышла любопытная книга Расмуса Раска, которая по-своему уникальна. Это выдающийся датский филолог начала XIX века, известный своими общими идеями о языке, фигура почти такого же ранга, как Гумбольдт. Он много занимался сравнительным изучением языков, был полиглотом. Раск решил поехать в Индию изучать санскрит, а его путь лежал через Россию. Перед тем, как ехать сюда, он выучил русский язык. Человек он был небогатый, его спонсировали датские меценаты, но довольно скромно. Год он прожил в Петербурге, доучивая русский и знакомясь со здешними учеными. Затем Раск отправился в Москву, а потом пересек всю Россию, но он ехал один, а все иностранцы, как правило, путешествовали только с русскими, потому что не знали языка. Наконец, он не был дворянином, и у него был специфический взгляд на происходящее вокруг. Поэтому заметки его уникальны — ничего схожего по впечатлениям от России того времени я не знаю. Дневник он писал для себя, а письма для друзей, не для публикации, поэтому мог писать что угодно. Точнее, в письмах он нередко кое-что зашифровывал, зная, что здесь переписка перлюстрируется. Дневник Раска впервые вышел на русском — он даже на датском не был издан. В книге есть множество выразительных эпизодов: как он мучается с получением паспорта, как нанимает извозчиков, как те его обманывают, как себя ведут в дороге — все это очень колоритно.

Хотя сейчас, в отличие от